供水管网中微生物来源|饮用水臭氧消毒工程中微生物的再生原因和影响因素(一)

引言

为保证到达供水管网末梢饮用水的卫生安全,避免微生物再生造成感官上的不适和对用户健康的潜在风险,需要对饮用水进行消毒,一是杀灭水源水中的病原微生物或使其失去活性;二是通过保留部分消毒剂余量,防止微生物再度滋生,确保饮用水的生物稳定性。在众多饮用水消毒方法中,臭氧因对多种微生物灭活能力强、无氯味等优点而备受青睐,近年来实际工程中应用范围逐步扩大。但是臭氧不稳定、易分解,持续消毒效果差,而且臭氧能将水中大分子有机物氧化成易于生物降解的小分子有机物,从而为微生物提供营养物质,造成管网中微生物再次生长和繁殖,影响水质并威胁用户健康。因此,研究饮用水臭氧消毒工程中微生物的再生原因和影响因素,探寻生物稳定性控制措施,对优化臭氧消毒工艺、确保水质安全、保障用水户健康具有重要意义。

1供水管网中微生物的再生和危害

1.1管网中微生物的来源

管网中微生物的来源主要有以下几种。

(1)出厂水中残留微生物。饮用水消毒过程中,部分微生物可能由于灭活不完全而进入管网,在输送过程中由于消毒剂浓度下降,受伤的细菌复活并利用管网中有机营养物质大量繁殖,进而威胁着饮用水的生物稳定性。

(2)管壁生物膜脱落进入管网。尽管管网内生物量以悬浮菌为主,但管壁生物膜也是水中悬浮菌的来源之一,也是造成管壁腐蚀的重要因素。当管壁生物膜生长到一定程度,上层细菌因为生物膜底层营养,氧传质较难,坏死性脱落而进入管网水中。

(3)管网二次污染。由于管网停水后水逆流、地下输水管网破损或由于维护、维修等原因形成的负压,使外界环境中的微生物侵入管道。

1.2管网中微生物的再生原因

由于给水管网中输送的出厂水为贫营养环境,导致其中生长的异养菌在这种环境下以其独特的饥饿生存适应方式存活下来。与依赖高营养基质生存的细菌相比,生长在贫营养基质下的细菌对消毒剂产生了更强的抗性。对采用臭氧消毒的供水工程,因臭氧氧化能力较强,水中的大分子有机物的结构会被氧化分解为以醇、酯、羧酸烷烃类等为主的小分子有机物,有机物的可生物利用性显著增强,而生物膜、颗粒物质、管壁表面的表面粗糙、边界层效应也为微生物在管网中生长提供了有利条件。所以,经过臭氧消毒后,进入管网的细菌仍具有再生的可能性。

1.3管网中微生物再生的危害

管网中微生物再生首先可能会造成用户端水质微生物指标的超标,其次可能会引起浊度、色度、有机物、亚硝酸盐等指标浓度的变化,因此而威胁用水户身体健康。同时,当管网水中某一类微生物大量生长时,会使水体产异味和臭味;当管网水中铁细菌生长时,会形成絮状物,造成水的浊度增加;当管网水中单胞菌属生长时,会引起肠道疾病等。

2饮用水生物稳定性及评价指标

2.1生物稳定性的概念

饮用水生物稳定性是指饮用水中可生物降解有机物支持异养细菌生长的潜力,即当有机物成为异养细菌生长的限制因素时,水中有机营养基质支持细菌生长的最大可能性。饮用水生物稳定性低,则表明水中细菌生长所需的有机营养物含量高,细菌容易生长;饮用水生物稳定性高,则表明管网中微生物细菌生长所需的有机营养物含量低,细菌不易生长。

2.2饮用水生物稳定性的评价指标

目前,饮用水生物稳定性的评价指标主要以可生物同化有机碳(assimilableorganiccarbon,AOC)为主,只有保持出厂水中AOC含量在一定水平以下,才能根本解决管网中微生物再生问题。AOC是最易被微生物合成菌体的、支持异养细菌生长繁殖最好营养基质的有机物,与管网中细菌生长有较好的相关性,在国外普遍作为反映饮用水生物稳定性的替代参数。

3采用臭氧消毒时饮用水生物稳定性的影响因素

国内外相关研究表明,饮用水中影响生物稳定性的因素主要包括:温度、管材、水力停留时间、营养源、消毒剂浓度、水处理工艺等。针对采用臭氧消毒的供水工程,对以上因素可能产生的影响做如下分析。

3.1温度

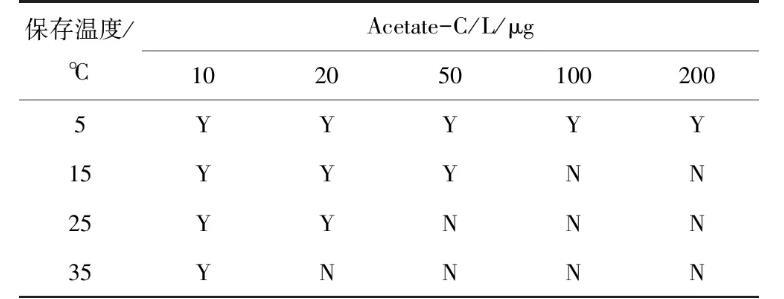

温度对于微生物再生作用的主要效果是改变微生物的基础生长速率。研究发现,当水温越高时,水中微生物的活动越明显,水温不但对细菌生长速率产生一定的影响,还影响了细菌的停滞期和细胞的产量。马颖等通过一系列实验探讨了温度与饮用水中生物稳定性之间的关系,并建立了AOC-T的评价体系(表1)。结果表明,通常情况下,生活饮用水在保存温度小于15℃的时候生物稳定性良好;在保存温度大于15℃的时候生物稳定性较差,而在35℃时,饮用水几乎不具有生物稳定性。

表1静止状态下饮用水中AOC-T的评价体系

注:Y代表具有生物稳定性,N代表不具有生物稳定性。

相关文献表明,以地表水为水源时,若采用臭氧消毒同时未进行深度处理时,消毒后水体的AOC浓度通常在100μg/L以上,根据AOC-T评价体系,其生物稳定性较差。而一般情况下地表水水温较地下水水温高,故南方湿热地区采用地表水水源时,尤其应该注意控制水体的AOC含量。

相关新闻推荐

1、传统腌干鱼制品中降解生物胺菌株的筛选、生长曲线及影响因素(三)

3、10种硫醚类香料对金黄色葡萄球菌生长曲线、nuc基因表达量的影响(一)