苯乳酸对霍氏肠杆菌生长曲线、细胞凋亡、抑制活性、DNA的影响(四)

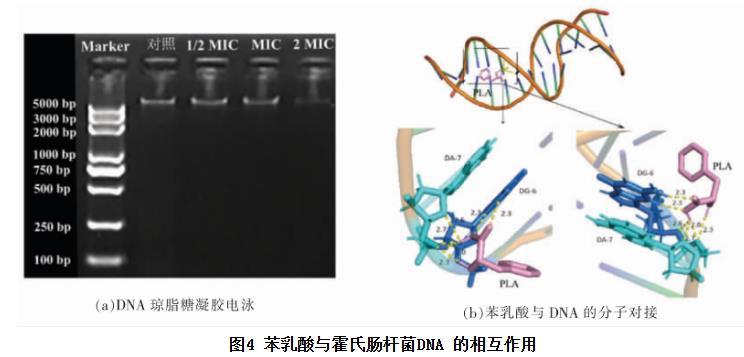

2.5 苯乳酸对霍氏肠杆菌DNA 的影响

除细胞膜靶机制外,部分抑菌剂也可通过影响细胞内靶点而产生抗菌能力,如抑制DNA、RNA 和蛋白质合成,破坏其它胞内生物合成过程等。本研究通过琼脂糖凝胶电泳及分子对接研究了苯乳酸对霍氏肠杆菌基因组DNA 的靶向作用。图4a 为琼脂糖凝胶电泳结果。与对照组相比,1/2 MIC 和MIC 组DNA 条带亮度变化较小,而2 MIC 的条带亮度几乎消失。结果表明,低质量浓度的苯乳酸对霍氏肠杆菌DNA 靶向作用较弱,几乎不会影响胞内DNA 含量,也未破坏DNA 片段完整性。然而,随着苯乳酸质量浓度升高,造成了胞内DNA 含量降低,这会干扰胞内基因的转录和翻译,影响细胞的正常生理功能。

图4 苯乳酸与霍氏肠杆菌DNA 的相互作用

宁亚维等的研究结果表明苯乳酸与醋酸联用可与单核细胞增生李斯特氏菌(L.monocytogenes)DNA 结合,从而扰乱细胞正常生理代谢活动。宁亚维等的研究还发现苯乳酸可以破坏荧光假单胞菌(P.fluorescens)的DNA 结构,与本研究结果相似,说明DNA 可能是苯乳酸抑菌的主要靶点之一。由图4b 箭头所指向的局部放大图可以看出,苯乳酸可以与DNA 的腺嘌呤和鸟嘌呤形成6 个氢键,键距分别为2.0,2.3,2.3,2.3,2.6,2.7,结合能为-14.48 kJ/mol(-3.46 kcal/mol),表明苯乳酸与DNA 存在相互作用。Fang 等发现苯乳酸与副溶血弧菌DNA 的腺嘌呤和鸟嘌呤形成7 个氢键,结合能为-21.46 kJ/mol(-5.13 kcal/mol),与本研究结果相似。

2.6 苯乳酸对霍氏肠杆菌运动性的影响

细菌运动能力在生物被膜形成的初始阶段发挥至关重要的作用,细胞运动性的丧失可能会导致霍氏肠杆菌在既定表面黏附,从而影响生物被膜的形成。图5 显示了不同质量浓度苯乳酸处理的霍氏肠杆菌群集迁移直径的变化。经不同质量浓度的苯乳酸处理后的霍氏肠杆菌的群集能力均显著低于对照组(P <0.05),且随着苯乳酸质量浓度的增加呈现逐渐降低趋势,说明苯乳酸对霍氏肠杆菌的群集能力具有显著抑制作用。值得注意的是在亚抑菌浓度下这种抑制作用也是十分显著的,细菌运动性的降低对抑制其生物被膜的形成起到重要作用。

图5 苯乳酸对霍氏肠杆菌群集运动的影响

注:不同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。

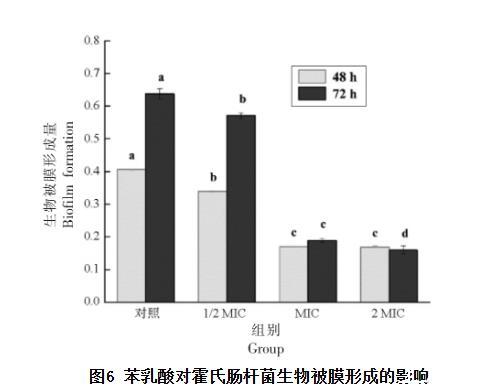

2.7 苯乳酸对霍氏肠杆菌生物被膜的抑制作用

生物被膜是细菌的重要保护屏障,被包裹在生物被膜中的细菌细胞对抗生素和抑菌剂更具耐受性,因此抑制生物被膜的形成至关重要。由图6 可以看出,1/2 MIC 苯乳酸处理组与对照组相比生物被膜的形成被显著抑制(P<0.05),而72 h 生物被膜生成量显著高于48 h,表明此质量浓度苯乳酸处理霍氏肠杆菌仍能形成生物被膜。在经过MIC 与2 MIC 的苯乳酸处理后,生物被膜的形成受到强烈抑制,72 h 生物被膜生成量与48 h无显著差异,表明此质量浓度下几乎没有生物被膜形成。综上,生物膜的形成量与时间呈正相关关系,苯乳酸对霍氏肠杆菌的生物被膜形成有较强的抑制作用,与Jiang 等的研究结果相似。

图6 苯乳酸对霍氏肠杆菌生物被膜形成的影响

注:不同小写字母表示组间差异显著(P<0.05)。

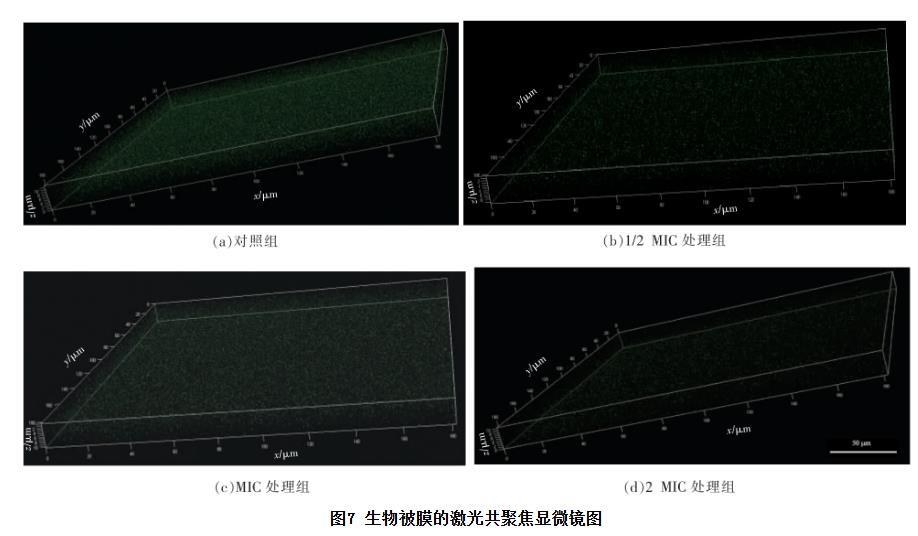

2.8 激光共聚焦扫描显微镜观察生物被膜

观察生物被膜的结构对于了解苯乳酸的抑制生物被膜作用至关重要。用荧光染料对形成生物被膜的活细胞进行染色,通过CLSM 观察生物被膜荧光变化。图7 是对照组与苯乳酸处理组霍氏肠杆菌生物被膜的激光共聚焦显微立体图像。对照组的生物被膜较厚,活菌数多,细菌较为密集,表明霍氏肠杆菌具有较强的生物被膜形成能力。随着苯乳酸质量浓度的增加,细胞的生物膜逐渐变薄,活菌数减少,细菌变得更加分散。结合苯乳酸对霍氏肠杆菌运动能力及生物被膜生成量的影响结果,表明苯乳酸可有效抑制了霍氏肠杆菌生物被膜的形成。

3 结论

苯乳酸作为一种天然无毒且具有广谱抑菌作用的新型生物防腐剂,对霍氏肠杆菌具有较好的抗菌活性。苯乳酸对霍氏肠杆菌的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度分别是1.25 mg/mL 和2.5 mg/mL,苯乳酸通过破坏细胞结构完整性,导致细胞内容物泄漏,造成细胞坏死,并破坏菌体DNA,影响基因表达。此外,苯乳酸抑制霍氏肠杆菌的运动能力及生物被膜的形成。本研究可为苯乳酸的抑菌及其生物被膜的机制的深入研究提供一定的理论参考。