鲭鱼生物胺产生菌筛选、菌落总数、生长曲线测定——结果与分析、结论

2、结果与分析

2.1菌落总数测定结果

图1鲭鱼在常温贮藏过程中菌落总数的变化情况

由图1可知,贮藏初期,鲭鱼体内的细菌总数为3.41(lg(CFU/g)),在贮藏第2天时,鲭鱼体内的细菌总数为8.74(lg(CFU/g)),而后鲭鱼体内的细菌进入稳定期。

2.2菌株的分离与纯化

取贮藏2 d后的鲭鱼样品,进行生物胺生成菌株的分离、鉴定。因目前国内外研究学者还未研制出直接筛选组胺菌的培养基。组胺生成菌分离琼脂(histamineforming bacteria isolation agar,HBI)培养基是最早用来分离产组胺细菌的培养基,由美国研究学者Niven等研制。但是随着科技的不断进步,研究者们发现HBI培养基分离的菌种不仅仅是组胺产生菌,还有其他生物胺产生菌,本研究根据生物胺改变pH值的原理利用HBI培养基对生物胺生成菌株进行初步的分离筛选。通过初步的分离筛选共得到7株不同菌落形态的菌株,它们都能够使得生物胺筛选培养基变成蓝紫色,见图2。

图2生物胺筛选培养基中的菌落

2.3菌株生长状况分析

图3 7株细菌在4℃(a)及35℃(b)的生长曲线

将分离的7株细菌接种到TSA培养基中纯化培养后,确定7株细菌在4℃和35℃条件下的生长曲线,结果如图3所示。7株细菌在4℃条件下OD605 nm值增长缓慢,培养5 d期间OD605 nm值低于0.03。在35℃条件下培养2 d,每隔2 h用Biosense 微生物生长曲线监测系统测定一次OD605 nm值,可以看出7株细菌在35℃条件下OD605 nm值增长迅速,特别是在培养4~12 h期间,7株菌株的OD605 nm值呈对数增长,培养约12 h后菌株OD605 nm值趋于稳定,而后增长速率缓慢,No.1菌株OD605 nm值增长最大,在培养48 h后OD605 nm值为1.96。结果表明7种菌株在35℃条件下生物量变化比较明显。生物胺生成菌适宜生长温度范围主要分3种,分别为嗜冷菌(低于20℃)、嗜温菌(25~40℃)和嗜热菌(高于40℃),Mackie等认为导致鱼体腐败形成生物胺的菌株主要是嗜温菌。

2.4生物胺生成情况分析

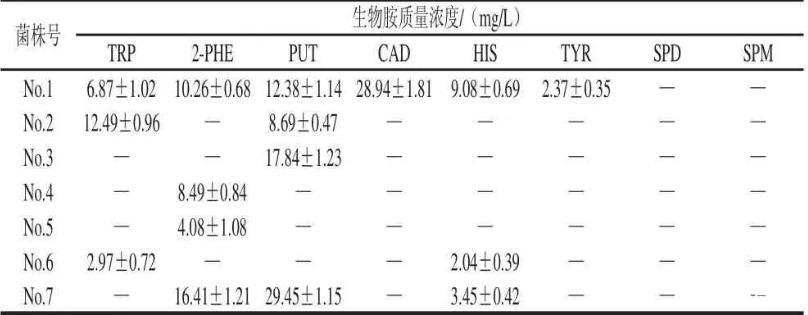

通过对TSBH培养液中细菌代谢物的检测,7株细菌在35℃时有生物胺检出,在4℃时无生物胺检出。7株细菌在35℃条件下生物胺的产生情况如表2所示。在7株细菌中,有3株细菌可以产生色胺,有4株细菌可以产生2-苯乙胺,有4株细菌可以产生腐胺,有1株细菌可以产生尸胺,有3株细菌可以产生组胺,有1株细菌可以产生酪胺。虽然No.6、No.7菌株可以产生组胺,但是组胺产生量相对较少,而No.1菌株产生的生物胺含量较高,因此继续对No.1菌株进行鉴定。

表2 7株细菌的生物胺产生情况

2.5菌株鉴定

2.5.1形态学观察结果及革兰氏染色结果

通过观察平板上单菌落形态发现No.1菌株菌落为淡黄色,圆形,湿润光滑,边缘整齐。革兰氏染色结果确定为革兰氏阴性细菌。通过显微镜观察为G-杆菌。

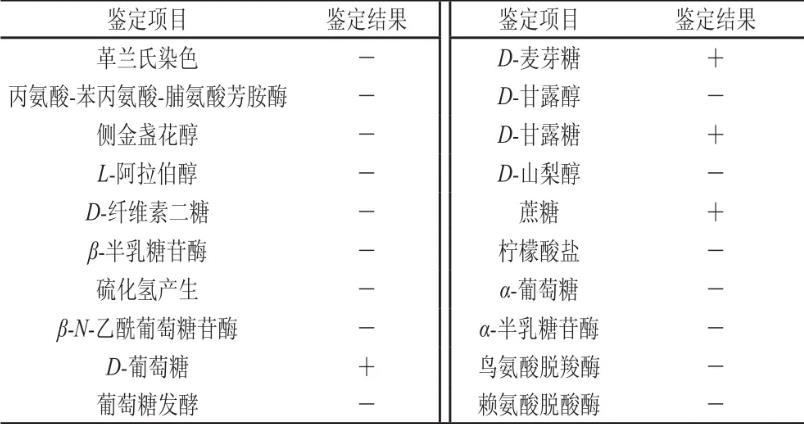

2.5.2 No.1菌株鉴定

表3 No.1菌株的鉴定结果

No.1菌株生理生化指标见表3,结果表明该菌株D-葡萄糖、D-麦芽糖、D-甘露糖及蔗糖反应为阳性,其他指标反应为阴性。API(32E)鉴定No.1菌株可能为侵肺巴斯德氏菌,可信度为99.90%。

3、结论

本研究利用生物胺生成改变pH值的原理,通过HBI培养基对生物胺生成菌进行初步筛选,共从鲭鱼体内分离出疑似菌株7株。各菌株生成生物胺的种类与含量存在很大差异,其中以No.1菌株组胺生成量最多,总生物胺生成量最高,种类最丰富,通过形态学、生理生化指标分析鉴定,确认No.1菌株与侵肺巴斯德氏菌的可信度为99.9%。赵中辉等在鲅鱼鱼肉中检测到该菌株,并且确认其与组胺等生物胺生成有关。该菌属于巴斯德氏菌属,在4℃生长缓慢,35℃生长良好,说明该菌为嗜温菌。说明细菌对生物胺的产生非常重要,因此预防组胺中毒最有效的方法是防止细菌污染,有效控制细菌生长。

相关新闻推荐

3、苯乳酸对霍氏肠杆菌生长曲线、细胞凋亡、抑制活性、DNA的影响(二)