金黄色葡萄球菌:红霉素、庆大霉素和氧氟沙星时间-抑菌生长曲线分析(二)

1.4.4浊度法-体外药物敏感性试验

根据质控菌和试验菌的微量稀释法-药物敏感性试验获得的MIC值,分别用水稀释成4个不同的药物浓度,备用。向比浊管中按拉丁方排列加入配制好的系列浓度药物1.00mL,再加入9.00mL适宜浓度的菌悬液,使菌液终浓度为5×105cfu/mL,药物终浓度分别为MIC、1/2MIC、1/4MIC、1/8MIC。

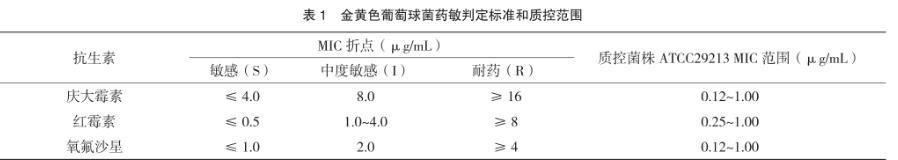

表1金黄色葡萄球菌药敏判定标准和质控范围

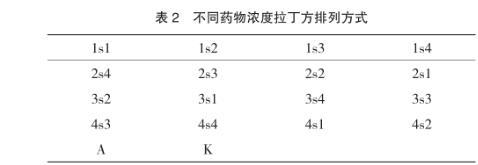

表2不同药物浓度拉丁方排列方式

将添加有不同浓度药物、菌液混悬液的比浊管放入到WBS-100微生物比浊法测定仪中,培养温度为37℃,监测间隔时间为30min,监测时长为16h,测定实时吸光度。试验结束后通过不同时间节点的吸光度值使用Excel绘制其时间-吸光度抑菌生长曲线。

2结果与分析

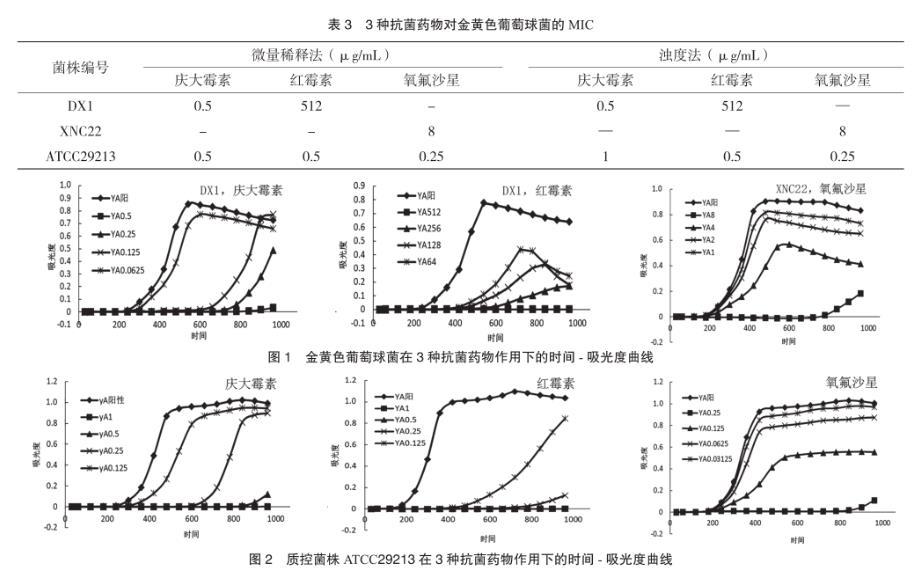

如表3所示,微量稀释法-药物敏感性试验测得的MIC结果与浊度法测得的结果无显著差异,但浊度法试验为实时吸光值信号采集,获得的结果可能更接近实际的MIC值,而通过时间-吸光度曲线进行MIC终点判读则更直观和准确。

如图1所示,3种药物的分离菌株生长曲线都是前期呈不断增长的趋势,到后期明显逐渐下降,而质控菌株呈现增长的趋势,下降趋势不明显;不论是分离菌株还是质控菌株,呈现的生长曲线的1/2MIC、1/4MIC、1/8MIC曲线下面积不同;1/8MIC先于1/4MIC进入对数生长期,1/4MIC先于1/2MIC进入对数生长期;红霉素、庆大霉素的分离菌1/2MIC先于质控菌1/2MIC进入对数生长期;氧氟沙星为快速杀菌剂,其1/2MIC进入对数生长期较红霉素和庆大霉素早。红霉素为时间依赖型抗生素,其抑菌时间比庆大霉素和氧氟沙星都要长。。

通过红霉素、庆大霉素和氧氟沙星3种药物的时间-抑菌生长曲线分析,可以发现金黄色葡萄球菌在亚抑菌浓度(1/2 MIC)的压力下,其生长趋势呈现了不同于理论设想的情况,可能并非是细菌抑制或杀死其生长量绝对值的一半。

表3 3种抗菌药物对金黄色葡萄球菌的MIC

图1金黄色葡萄球菌在3种抗菌药物作用下的时间-吸光度曲线

图2质控菌株ATCC29213在3种抗菌药物作用下的时间-吸光度曲线

3讨论与结论

已有研究表明,亚抑菌浓度下细菌耐药基因的水平传播可能性增加,突变株数量大于野生株数量,还会形成生物膜,这些都可导致耐药性的产生,而亚抑菌浓度的药物压力下,耐药菌株还会被选择性富集,因此亚抑菌浓度下细菌与药物的作用关系很有研究价值。不同药物浓度下金黄色葡萄球菌进入对数生长期的时间有显著差异,高浓度药物下的金黄色葡萄球菌进入对数生长期较低浓度药物有一定的延迟,目前还不明确金黄色葡萄球菌在亚抑菌浓度下是否会蓄积不同耐药机制的耐药菌株,即药物压力下快速进入对数期的细菌可能为获得耐药性的细菌。但也有研究证实,发生突变的高水平耐药菌的适应性与其亲本株相比大多数出现适应性下降;耐药金黄色葡萄球菌的生长曲线呈现先增长后减小的趋势;浊度法下的时间-抑菌生长曲线可清楚地对不同依赖型药物的抑菌杀菌时间进行可视化判定,庆大霉素、氧氟沙星为浓度依赖型,可见不同药物浓度对细菌生长繁殖影响较大,而红霉素为时间依赖型,随着时间的延长,不同药物浓度的抑菌时间均比庆大霉素、氧氟沙星长,提示时间依赖型药物的抑菌时间均比浓度依赖型药物长。

浊度法较微量稀释法比较具有5点优势:(1)浊度法可以进行实时监控,测定其实时吸光值,反映金黄色葡萄球菌生长的动态趋势,微量稀释法只能在第2 d观察结果;(2)浊度法可以使用现有的浊度分析仪,实现自动化数据采集;(3)浊度法结合振摇培养,保证了药物与细菌的充分作用;(4)浊度法终点判读时更直观;(5)浊度法可清楚地对不同依赖型药物的抑菌杀菌时间进行可视化判定。

通过红霉素、庆大霉素和氧氟沙星3种药物的时间-抑菌生长曲线分析,金黄色葡萄球菌在亚抑菌浓度(1/2 MIC)的压力下,可能并非是细菌抑制或杀死其生长量绝对值的一半;不同药物浓度下金黄色葡萄球菌进入对数生长期的时间有显著差异,高浓度药物下的金黄色葡萄球菌进入对数生长期较低浓度药物有一定的延迟;耐药金黄色葡萄球菌的生长曲线呈现先增长后减小的趋势;随着时间的延长,不同药物浓度的红霉素抑菌时间均比庆大霉素、氧氟沙星长。

相关新闻推荐

2、适用于低盐发酵香肠葡萄球菌与乳酸菌生长特性及产酸能力测定及筛选(一)

3、藜麦和蓝靛果酵母菌株筛选、培养、计数及混菌液态发酵工艺优化(五)