O 型口蹄疫病毒 3D 突变体重组 FMDV 的鉴定及生长曲线的测定(三)

2.5 重组病毒的生物学特征

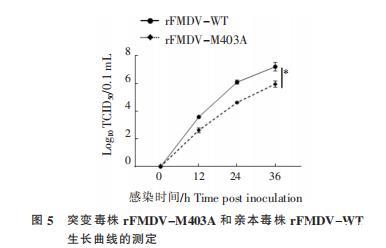

2.5.1 生长特性 生长曲线测定(图 5)表明,rFMDV-M403A 的复制动力学与 rFMDV-WT 相似,且突变毒株的生长速度较野生毒株有所减慢,病毒滴度显著低于亲本病毒,但仍能在细胞培养体系中有效增殖。 说明 FMDV 的 3D 蛋白在 403 位上的甲硫氨酸突变成丙氨酸影响了病毒在 BHK21 细胞上的复制,使病毒毒力降低。

2.5.2 临床致病性评估 传代稳定的突变毒株 rFMDV-M403A 和亲本毒株 rFMDV-WT 分别接种乳鼠 1 d 后,观察到接种 rFMDV-WT 的部分乳鼠出现呼吸困难、四肢僵硬等症状。 3 d 之后出现症状的乳鼠陆续死亡。 4 d 之后,接种 rFMDV-WT 毒株的乳鼠全部死亡,而接种 rFMDV-M403A 的乳鼠正常(图 6A)。 对死亡与存活的乳鼠,收集乳鼠的肝用于病毒载量测定及组织病理学分析。 如图 6B 所示,在接种 rFMDV-M403A 病毒的乳鼠中与接种rFMDV-WT 病毒的乳鼠相比,肝的病毒载量显著降低。 组织病理学分析显示,感染 rFMDV-WT 的乳鼠肝出现大面积坏死和充血,而接种 rFMDV-M403A 的乳鼠肝的损伤程度较低(图 6C)。

图 5 突变毒株 rFMDV-M403A 和亲本毒株 rFMDV-WT生长曲线的测定

3 讨论

随着 FMDV 反向遗传操作技术的快速发展与日益成熟,疫苗研发领域迎来了高效且强大的新工具。 借助这项技术,科研人员能够在 DNA 层面对病毒基因进行精确操作,包括替换、缺失及修饰等,以满足特定需求。 通过这些操作,成功地拯救出预期的重组病毒,并在 FMD 疫苗研发领域取得了显著的突破与成就。 因此,可以在 DNA 层面对 FMDV 的全基因组实施改造,以探究基因组变化如何影响病毒的功能。 在此基础上,还可以进一步深入研究病毒基因组的结构特征、功能作用以及分子免疫机制等。 这些研究将为开发新型口蹄疫疫苗提供有力的支持。

本研究以 O 型口蹄疫的 3D 蛋白为研究对象,对 3D 蛋白的关键位点进行突变,扩增出片段,该片段替换到本实验室所保存的 O 型口蹄疫病毒拯救系统上,然后直接转化感受态细胞后,得到了重组质粒。该方法使重组毒的构建过程得到了极大的简化,提高了构建效率,并且该重组毒株能够很好地与流行毒株进行抗原适配。 由于 FMDV 的 3D 蛋白在 FMDV 的复制过程中起着很重要的作用,所以,对 3D 蛋白进行改造为未来的重组毒的构建以及疫苗的研发创造了更多的思路,甚至可以延伸至小 RNA 病毒科,对小 RNA 病毒家族其他成员创造了更多的研究对象。

本研究成功构建了 O 型口蹄疫病毒 3D 蛋白的突变毒株,并对其生物学特征进行了多方面分析。结果表明,在比较 rFMDV-M403A 和 rFMDV-WT 的生长特性后发现,3D 蛋白的 403 位点突变之后会使病毒滴度显著下降,细胞出现 CPE 时间较晚。 对传代稳定后的细胞毒株进行测序,验证了 3D 蛋白的 403 位点氨基酸能够稳定突变。 在个体水平上,3D 蛋白上 403 位点的氨基酸突变会使乳鼠的存活率大大提高,并且在肝中病毒载量和组织病变显著降低。所以,FMDV 的 3D 基因突变对病毒的生长特性、致病性均产生了显著影响。 3D 突变毒株生长速度减慢可能是由于 3D 蛋白在病毒复制过程中的功能受到了抑制。 致病性降低为开发免疫应答更好的 O 型 FMD 疫苗提供了可能。同时,突变毒株具有一定的免疫原性,有望成为疫苗候选株。 然而,进一步的研究还需要深入探讨 3D 基因突变对病毒其他生物学特性的影响,以及优化突变毒株的免疫效果和安全性。

图 6 突变毒株 rFMDV-M403A 和亲本毒株 rFMDV-WT 在乳鼠中的致病性分析

A:乳鼠感染 rFMDV-WT 与 rFMDV-M403A 通过背部皮下注射途径。 每天检测乳鼠生存。B:收集乳鼠肝,用 RT-qPCR 定量病毒载量。C:HE 染色显示病理变化,黑色箭头所指坏死细胞碎片。 表示差异显著,P<0.01。

4 展望

本研究成功培育的 O 型口蹄疫病毒 3D 突变体展现出了独特的生物学特性,为口蹄疫的预防与控制开辟了新颖的思路与探索路径。 未来的研究工作将着重于提升该突变体的效能、研制创新型疫苗,并深化对口蹄疫病毒致病机理的认识,以期在促进畜牧业稳健发展中发挥更加积极的作用。-

相关新闻推荐

1、不同温度下鲜切草鱼脊肉块中热杀索丝菌的生长规律、动力学模型的拟合及验证