东北某市寒区湖库型主体水和生物膜中耐氯菌数目、再生长现象研究(一)

由于氯的消毒效率高、稳定性好、易于使用、成本低廉等优势,仍然是使用最广泛的消毒剂。研究发现在保持一定余氯浓度的条件下,仍然有细菌能够存活,甚至有一部分细菌能够在含有较高余氯浓度的自来水厂、管网等供水系统中生存。这些对氯具有较高耐受性的细菌被称作“耐氯菌”(chlorineresistant bacteria,也译为“抗氯菌”)。然而,由于消毒效率跟测试的条件、方法密切相关,在科学的范畴上,耐氯菌的耐受性只是一个相对的概念,并不是一个准确的术语。

加氯消毒的过程本身就是对耐氯菌选择的过程,也会使耐氯菌成为优势菌。这些存在于供水系统中的耐氯菌会对饮用水的安全性造成巨大危害。一方面有些耐氯菌本身就是病原菌或者条件致病菌,如分枝杆菌(Mycobacteriumspp.)、军团菌(Legionellaspp.)、铜绿色假单胞杆菌(Pseudomonas aeruginosa)、金黄葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等;另一方面,由耐氯菌导致氯消毒的失效,并由此引发供水管网中的细菌再生长,进一步增加了细菌的耐氯性,使得供水管网中的细菌状况进一步加剧,进而引起用户龙头水细菌总数、色度、浊度等水质指标超标。由于耐氯菌处于一个贫营养条件下并维持较高浓度余氯的极端环境体系下,大大限制了对供水管网中耐氯菌的研究。为此,对东北某市寒区湖库型水源净水厂加氯前后和供水管网中不同水龄、管道材质、管龄的主体水和生物膜中耐氯菌的变化规律进行研究,以期为供水微生物安全的评估、预防和控制提供理论基础。

1实验

1.1寒区湖库型水源供水系统描述

该供水系统由典型的寒区湖库型水源净水厂供水,原水浊度为0.34——14 NTU,pH 6.10——7.49,碱度(CaCO3)8——48 mg/L,氨氮为0.04——0.20 mg/L.检测数据均值中除大肠菌群为Ⅱ——Ⅲ类外,其他项目均满足Ⅱ类水质。净水厂建于2006—2009年,常规处理工艺为机械混合+水平轴机械絮凝+斜管沉淀+双层滤料翻板滤池过滤+液氯消毒,设计总供水能力90×104m3/d,目前实际最高日供水量约为79×104m3/d,平均日供水量67×104m3/d.

根据该市的区域供水管网特征和水质特点,选取具有代表性的供水管网开展对比分析,该供水系统取样点基础信息见表1。

表1供水系统取样点基础信息

1.2分析测定方法

在该市某净水厂清水池和供水系统(二次供水水箱)清洗期间(一般1年清洗1次,清洗时间为4月末—6月初或9—10月),于净水厂滤池生物膜直接采集滤池反冲洗前期废水颗粒(干样约为10 g),采集清水池出水端下部高0.5 m处面积约50 cm×50 cm的池壁生物膜,水厂食堂连接水龙头PPR管面积约100 cm2的管内壁生物膜,二次供水水箱进水端下部高0.15 m处面积约30 cm×30 cm池壁生物膜。在清洗前,开展供水系统的主体水水质测定,为期1 a,每月采集水样一次,包括水厂滤后水、清水池出水、食堂龙头水和各二次供水水箱市政进水5 L.所采得的生物膜和主体水水样及时运回实验室,并保存于4℃冰箱,在8 h内进行相关项目的分析。其中耐氯性细菌检测的水样与生物膜在同一时期内采集。

1.2.1生物膜和进出水异养菌平板计数(HPC)测定

将待计数的生物膜悬浮液置于超声波振荡器中冰浴超声振荡1 min,间歇1 min,如此重复3次,然后再漩涡振荡30 s,使生物膜中的细菌能够均匀分布在悬浮液中,之后将悬浮液稀释适宜质量浓度在R2A固体培养基上进行异养菌总数平板计数(HPC-R2A)。R2A固体培养基主要成分:酵母0.5 g,酪蛋白酸水解物0.5 g,可溶性淀粉0.5 g,MgSO4·7H2O 0.05 g,胰蛋白胨0.25 g,蛋白胨0.25 g,葡萄糖0.5 g,丙酮酸钠0.3 g,K2HPO40.3 g,琼脂15 g,蒸馏水1 L;并用磷酸氢二钠和磷酸二氢钠调节pH为7.2——7.4.主体水、滤后水和供水末端水样直接倍比稀释,涂布于R2A固体培养基上;清水池和供水前端水样用0.22μm滤膜过滤10——100 mL的水样,然后将滤膜截滤微生物的一面向上贴于R2A固体培养基上进行HPC计数。将处理好的R2A培养基平板放于20℃倒置恒温培养10 d,即可获得异养菌平板计数。

1.2.2耐氯性细菌检测

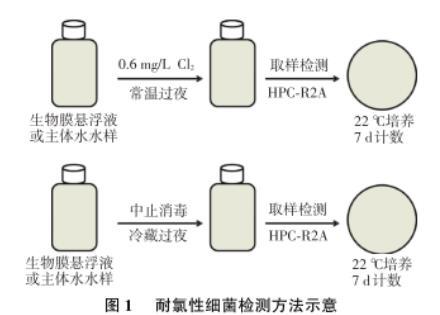

耐氯性细菌检测参考陆品品和Mathieu等的方法,并做适当修改。对于生物膜样品,在加氯前,引入超声波和漩涡振荡法分散细胞群体生物膜,使生物膜中的个体细胞释放出来,尽量减少消毒剂在生物膜基质中扩散限制和反应抑制作用,使得氯能渗透到更多细菌个体细胞表面,耐氯的细菌得以检出。检测方法如图1所示,将混匀的生物膜悬浮液(经1.2.1方法处理)和主体水样品,置于经过灭菌处理的取样瓶(1 L棕色细口瓶,密封)。其中1份样品保持一定质量浓度的Cl2消毒剂(根据出厂水的平均余氯质量浓度,加入NaClO溶液使pH调至近中性。由于生物膜悬浮液会消耗更多的余氯,在生物膜悬浮液中比主体水中多加20%——50%的余氯溶液,混匀,待余氯稳定后再测余氯质量浓度,使主体水和生物膜悬浮液的余氯终质量浓度均保持在0.60 mg/L),常温过夜静置12 h(根据该市的区域供水管网特征和水质特点,选取处于该市供水管网中间位置的H5采样点的水力停留时间,具有代表性);另1份样品加入Na2S2O3,中止消毒,冷藏保存。12 h后,依据1.2.1的检测方法取样测定这2瓶水样中的HPC-R2A值,重复3次以中止消毒样品中HPC-R2A值作为管网出水细菌本底值,另一份样品为维持消毒剂作用12 h后HPC-R2A值,作为管网出水可能的耐氯菌检测值。

图1耐氯性细菌检测方法示意

1.2.3主体水其他水质测定方法

1.2.4扫描电镜观察

采用扫描电镜观察上述生物膜的形态,扫描电镜样品前处理方法:样品在2.5%的戊二酸溶液中4℃固定过夜;倒掉固定液,用0.1 mol/L、pH 7.0的磷酸盐缓冲液漂洗样品3次,每次15 min;冷冻干燥;样品黏附在样品台上,喷金,在Quanta 200环境扫描电子显微镜(美国FEI公司)上观察。

1.3数据处理方法

耐氯性细菌检测时加入0.60 mg/L的Cl2,经12 h的灭活率为D=log10(N0/Nc),其中N0为不加氯12 h后的HPC-R2A值,Nc为加氯12 h后的HPC-R2A值。运用SPSS 13.0统计分析软件对常规指标和细菌总数等进行方差分析和相关性分析。

相关新闻推荐

1、荧光分光光度法测定硫酸盐还原菌SRB菌株标准曲线、生长曲线

3、不同种类、浓度可同化氮蓝莓果酒中酵母菌计数、生长速率(一)