不同储藏温度下鲜猪肉细菌菌落总数测定及Logistic生长曲线函数模型构建(二)

1.2方法

1.2.3配对性T检验

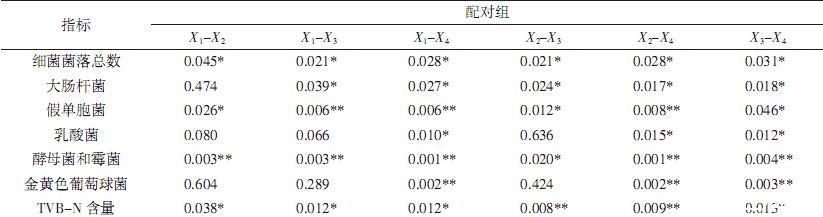

对不同储藏温度组之间的微生物指标及TVB-N含量进行比较,由于以储藏时间测得的数据,前后具有依存递进关系,不具独立性,无法进行储藏温度和储藏时间的两因素方差分析,只能采用时间对应的配对性T检验,即两组不同储藏温度之间,同一指标同一储藏时间的两个值对应成对进行配对性T检验。

1.2.4Logistic生长曲线模型的建立

Logistic生长曲线(Logistic growth curve)方程:y赞=k1+ae-bt,其中k、a、b为未知参数。其变化特点是:开始增长缓慢,在以后的某一范围内迅速增长,t达到一定值后,增长又缓慢下来,曲线略呈拉长的“S”,因此,也称为S型曲线。文中以储藏时间t为自变量,不同储藏温度下各测定指标为y,建立Logistic生长曲线模型,依据相关标准,求解新鲜肉及次鲜肉的储藏时间。

1.2.5数据处理

采用SPSS 20.0及MATLAB(R12a)进行数据处理和编程运算。

2结果与分析

2.1鲜猪肉在储藏过程中微生物指标及TVB-N含量变化

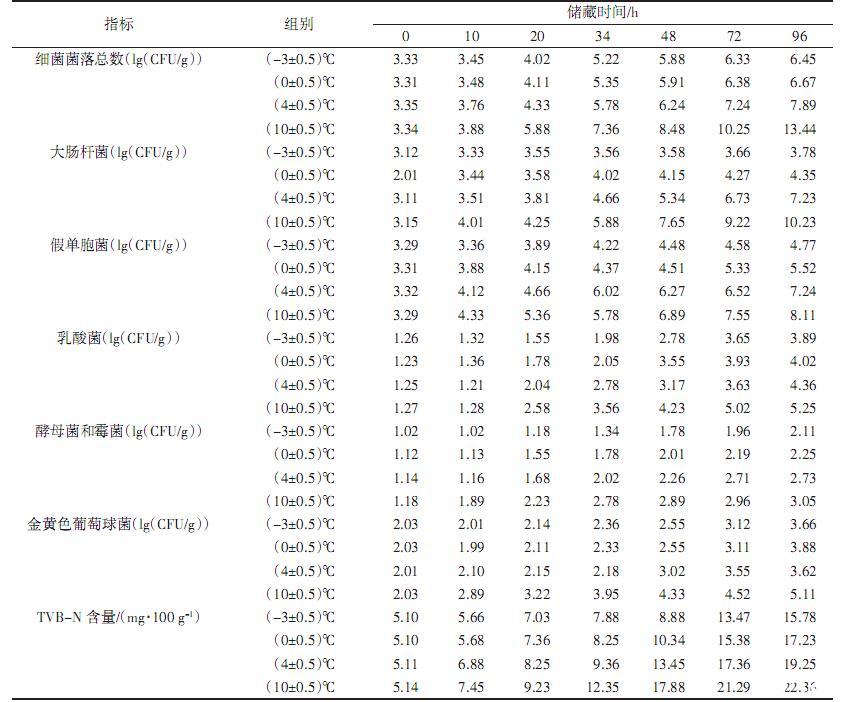

从表1可以看出,(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组鲜猪肉的细菌菌落总数随储藏时间的延长而缓慢增大;(10±0.5)℃组随储藏时间的延长而快速增大,20 h后,增幅加大。(4±0.5)℃组细菌菌落总数变化也比较平缓,但其各储藏时间的值均略高于(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组。

表1鲜猪肉在储藏过程中微生物菌落总数及TVB-N含量

表2各配对组间T检验的P值

注:X1表示(-3±0.5)℃组;X2表示(0±0.5)℃组;X3表示(4±0.5)℃组;X4表示(10±0.5)℃组;*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01)。

(-3±0.5)℃组、(0±0.5)℃组和(4±0.5)℃组鲜猪肉的大肠杆菌总数随储藏时间的延长而缓慢增大,变化比较平缓,但是(10±0.5)℃组随储藏时间的延长增大较快,特别是超过20 h后,增幅加大。

(-3±0.5)℃组及(0±0.5)℃组鲜猪肉的假单胞菌和乳酸菌总数随储藏时间的延长而缓慢增大,增幅不大。但(10±0.5)℃组随储藏时间的延长增大较快,特别是超过20 h后,增幅加大。(4±0.5)℃组假单胞菌和乳酸菌总数变化也比较平缓,其在各储藏时间的值均略高于(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组。

各处理组鲜猪肉酵母菌和霉菌、金黄色葡萄球菌总数随储藏时间的延长而缓慢增大,变化比较平缓。(10±0.5)℃组略高于其他组,特别是超过20 h后,增幅较大。

从总的变化趋势来看,各处理组鲜猪肉大肠杆菌、假单胞菌、乳酸菌在储藏期内变化趋势与细菌菌落总数较一致。细菌菌落总数小于4(lg(CFU/g))为新鲜肉,4~6(lg(CFU/g))为次鲜肉,大于6(lg(CFU/g))为变质肉[16]。(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组的鲜猪肉在储藏时间不超过48 h,(4±0.5)℃组储藏时间不超过34 h,(10±0.5)℃组储藏时间不超过20 h时,均为次鲜肉,尚未成为变质肉。(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组鲜猪肉TVB-N含量随储藏时间的延长而缓慢增大,当储藏时间超过48 h后,增幅加大。

(4±0.5)℃组TVB-N含量变化比较平缓,各储藏时间的值略高于(-3±0.5)℃组和(0±0.5)℃组,但当储藏时间超过34 h后,增幅加大。(10±0.5)℃组TVB-N含量随储藏时间的延长而增大,特别是超过20 h后,增幅加大。按照GB 2707—2016《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》规定,肉品的TVB-N含量不大于15 mg/100 g为新鲜肉,15 mg/100 g<TVB-N含量≤20 mg/100 g为次鲜肉,TVB-N含量超过20 mg/100 g为腐败肉,(-3±0.5)℃组、(0±0.5)℃组和(4±0.5)℃组鲜猪肉储藏时间不超过96 h,(10±0.5)℃组储藏时间不超过48 h,均为次鲜肉。

相关新闻推荐

1、微量量热法研究金银花与灰毡毛忍冬对志贺痢疾杆菌生长代谢的影响(三)