双歧杆菌分离鉴定、耐受性试验、益生特性试验及安全性评价(三)

2.2双歧杆菌菌株耐受特性筛选

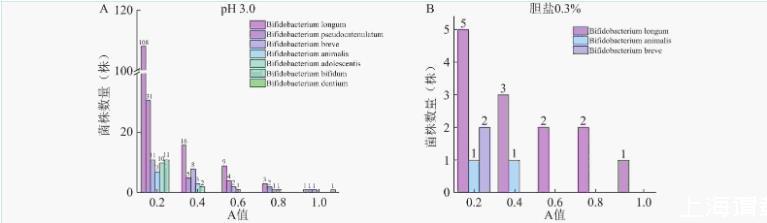

2.2.1双歧杆菌耐受酸和耐胆盐能力测定

结果如图3所示。以菌体密度增长量高于或与对照菌株相比差异不显著作为筛选标准(V9在pH 3.0环境下厌氧培养12 h后菌体密度增长量为0.076,P>0.05),结果见图3A,共筛选得到23株双歧杆菌进行后续试验,其中假小链双歧杆菌、齿双歧杆菌不在可食用菌株名单中,因而最终选择17株菌进行后续试验。对17株pH 3.0酸性环境耐受能力较强的菌株进行耐受0.3%胆盐浓度试验,结果如图3B所示,我们发现菌株MM28-5、FYF11-36、FYF23-17、SM035-3、FYF41-14培养12 h后菌体密度增长较高,因此选定该5株菌株进行模拟人工胃肠液耐受能力测定试验。

图3双歧杆菌在pH 3.0、胆盐0.3%环境中耐受情况

2.2.2模拟人工胃肠液耐受性试验

结果如表2所示,对上述5株双歧杆菌进行模拟人工胃肠液试验,结果表明,模拟胃液环境培养3 h后5株双歧杆菌活菌数均呈现下降趋势,其中菌株FYF23-17胃液3 h存活率最高,为61.14%,菌株FYF41-14次之,为50.92%,菌株FYF11-36最少,仅有16.98%。经模拟肠液环境培养8 h后,菌株FYF41-14肠液8 h存活率为23.14%,菌株MM28-5次之,为18.07%,菌株FYF11-36和SM035-3存活率未达到10.00%,因此选取存活率较高的菌株FYF23-17、FYF41-14、MM28-5进行益生特性的筛选。

表2体外模拟人体胃肠液存活率

2.3双歧杆菌菌株益生特性试验

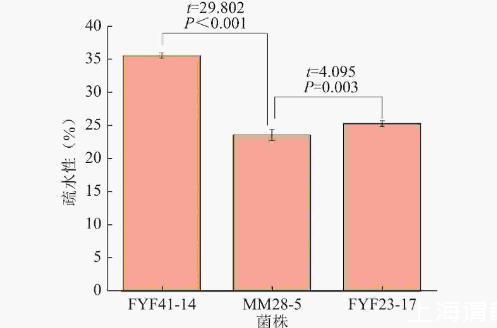

2.3.1表面疏水性

图4结果表明,菌株FYF41-14疏水率最高,为35.35%,菌株MM28-5疏水率为23.50%,菌株FYF23-17疏水率为25.10%,菌株FYF41-14疏水率显著高于菌株MM28-5、FYF23-17(t=29.802、38.002,均P<0.001)。

图4菌株表面疏水率

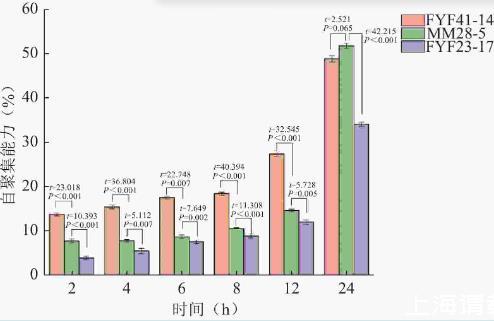

2.3.2表面自聚集能力

结果如图5所示,菌株MM28-5在24 h后自聚集率为50.80%,菌株FY41-14在24 h后自聚集率为49.28%,二者差异无统计学意义(t=2.521,P>0.050),菌株FYF23-17自聚集率最低,为34.06%,显著低于菌株MM28-5和FY41-14(t=20.882、42.215,均P<0.050)。

图5菌株表面自聚集能力

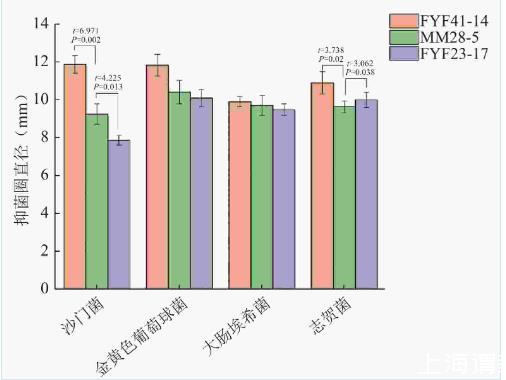

2.3.3抑菌能力

对菌株FYF23-17、MM28-5和FY41-14进行抑菌能力测定,结果见图6所示,菌株FYF41-14抑制沙门菌能力显著高于其他菌株(t=6.971、13.380,均P<0.050),对于志贺菌的抑制能力显著高于菌株MM28-5(t=3.738,P=0.020),3个菌株在抑制金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌能力之间差异无统计学意义。

图6菌株抑菌试验结果

2.4安全性评价

2.4.1抗生素耐药性

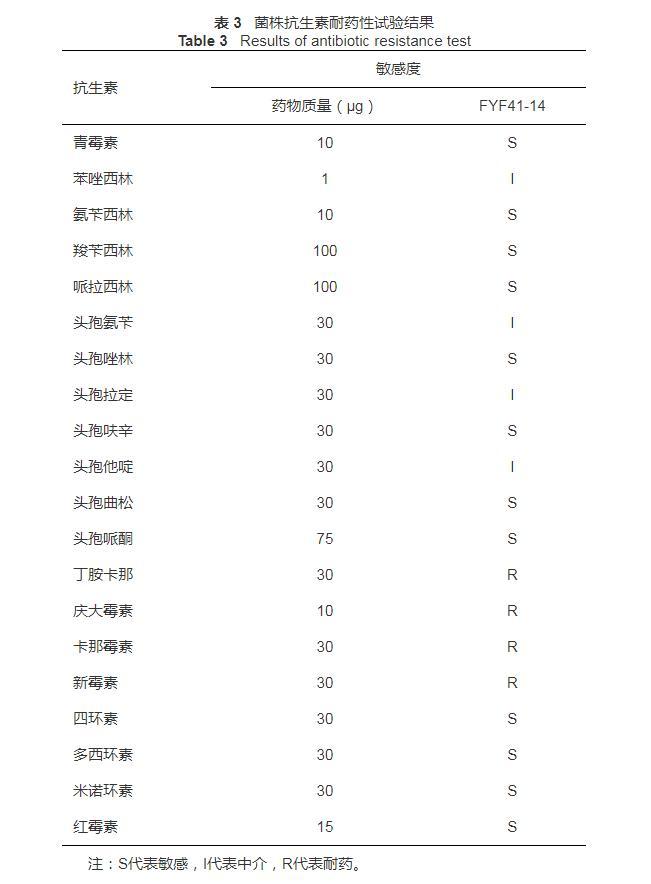

结果如表3所示。菌株FYF41-14对丁胺卡那、庆大霉素、卡那霉素及新霉素不敏感,对其余种类抗生素具有一定的敏感性,表明其具有一定的安全性。

表3菌株抗生素耐药性试验结果

2.4.2溶血试验

菌株FYF41-14生长72 h后无显著变化,不存在溶血圈,认为其为γ−溶血,不具有溶血活性,对照菌株金黄色葡萄球菌有显著透明抑菌圈,证明其为β−溶血。

2.4.3菌株FYF41-14全基因组信息

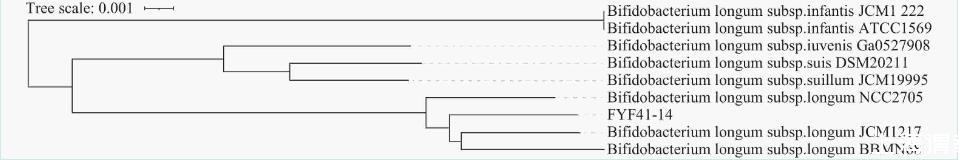

为了确定菌株FYF41-14的分类学地位,排除其为已知益生菌,对其基因组特征和系统发育进行分析,对其进行全基因组测序并组装,结果显示,该菌株全基因组序列大小为2.19 Mb,平均GC含量为60.21%,整个基因组共注释到1 918个蛋白编码基因(CDS),3个rRNA基因和57个tRNA基因。进一步从基因组角度探究该菌株的安全性,将菌株蛋白序列与CARD数据库进行比对,结果显示该菌株检出2种抗性基因,分别为莫匹罗星抗性基因Bbif_ileS_MUP和利福平抗性基因rpoB2,二者均为双歧杆菌特有的抗生素抗性基因。将菌株蛋白序列与VFDB数据库进行比对,结果显示该菌株未检索到毒力因子,推测该菌株不存在致病基因,提示菌株FYF41-14具有一定的安全性。菌株FYF41-14序列与长双歧杆菌长亚种模式株及部分优良菌株序列的系统发育关系分析结果见图7,菌株FYF41-14与长双歧杆菌长亚种聚为一个分支,表明FYF41-14为长双歧杆菌长亚种。

图7长双歧杆菌FYF41-14系统发育树

3.讨论

双歧杆菌作为人体肠道菌群的重要组成部分,具有改善肠道菌群、增强免疫力、抑制有害菌的生长等多种益生功能,从而维护肠道菌群平衡与健康。大量体外和临床研究表明摄入特定双歧杆菌菌株对宿主健康可产生有益影响,目前,我国具有自主知识产权的优良特性双歧杆菌菌株数量较少,因而分离保藏双歧杆菌菌株,并从中筛选优良特性的双歧杆菌对丰富我国双歧杆菌菌种资源有着重要意义。

本研究招募健康人群,从其粪便样本中分离鉴定双歧杆菌,通过耐受性试验、益生特性试验筛选具有益生特性的双歧杆菌,并验证其安全性。通过构建系统发育树可以发现,各分支聚类同源相似性均大于95%,其中,Bifidobacterium longum subsp.suis ATCC 27533(M58743)和Bifidobacterium longum subsp.iuvenis NCC 5000(OP696622)两亚种聚到一起,这是由于Bifidobacterium longum subsp.iuvenis是从Bifidobacterium longum subsp.suis中新划分出的亚种,亲缘关系较为接近。

本研究选择较为常见的营养丰富或可用于厌氧菌株分离的8种培养基,当前分离筛选具有特定益生功能的菌株是获得潜在益生菌的重要方法,有研究发现在分离菌株时设定适宜的培养条件,更易获得目标菌株。由于双歧杆菌分离较为困难,本研究通过对不同培养基双歧杆菌分离率进行比较,发现分离双歧杆菌适宜培养基为MRSC,其分离种类最丰富,数量最多,这是因为MRSC中添加了还原剂L−半胱氨酸盐酸盐,其在维持低氧化还原电位的同时,还可以补充半胱氨酸以促进双歧杆菌生长。LA、LF培养基未分离得到双歧杆菌,可能是由于其组成成分无法使双歧杆菌正常生长。钟智等的研究发现不同短双歧杆菌菌株对部分抗生素敏感程度存在差异,且对万古霉素、庆大霉素等抗生素具有一定的耐药性。马昕玮等对48株假小链双歧杆菌耐药性的研究发现其对上述2种抗生素也具有一定耐受能力。有研究表明青春双歧杆菌对链霉素有耐药性。双歧杆菌可产生胞外多糖以获得对部分抗生素的耐药性,如增加其胞外多糖产量可增强β-内酰胺类抗生素耐药性,但也有研究发现除个别种类抗生素外,不同种双歧杆菌对抗生素的敏感程度存在株间差异。综合来看,LA、LF培养基不适用于粪便样本中双歧杆菌的分离,通过使用抗生素对分离特定种属双歧杆菌菌株的目标仍需进一步研究。有研究表明,长双歧杆菌为人体肠道内的优势菌株,在各年龄段人群肠道环境中普遍存在,青春双歧杆菌与假小链双歧杆菌被认为是成人型双歧杆菌,多在成人样本中分离得到,本实验中也得到相似结果,这表明不同种双歧杆菌由于其种属特性可能更适宜在特定人群样本中分离得到。短双歧杆菌在除LA、LF以外的6种培养基中分离得到,这表明短双歧杆菌相比其他种双歧杆菌可能具有更广泛的营养物质利用能力,不同种双歧杆菌因其种间特异性对不同营养物质的利用偏好也不尽相同,如两歧双歧杆菌由于其对母乳低聚寡糖的专性代谢特性更宜在婴幼儿肠道环境中分离。

人体胃肠液构成了一个从极度酸性到碱性的连续极端环境,胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶等都可能在消化过程中导致菌体细胞的死亡。这对摄入益生菌的生存与功效形成了严峻挑战,因此本团队以益生菌Bifidobacterium animalis subsp.lactis V9作为对照,从239株双歧杆菌中筛选在pH 3.0、胆盐浓度0.3%条件下耐受性较好的菌株,并通过人工胃肠液试验,筛选得到3株存活率较高的长双歧杆菌,耐受性试验表明菌株FYF41-14具有良好耐酸性,可能具有某些益生功能,而耐酸能力较好的菌株可更好发挥其益生作用。有研究认为,菌株发挥其益生功能受黏附能力影响,通过测定疏水性与自聚集能力判断菌株是否具有较高的黏附能力,菌株表面疏水性与其肠道黏附能力呈现正相关,疏水性越高,其黏附能力越强,而自聚集是指当细菌在环境中处于某种特定条件时,其内部会发生的一种聚集现象。菌株自聚集率越高,表明其黏附能力越强。有研究认为二者可相互影响,且多数呈现正相关趋势。本实验中菌株FYF41-14具有良好的疏水性(35.35%)和自聚集能力(49.28%),表明其具有较高的肠道黏附潜力,从而可以在肠道环境内通过竞争黏附位点、生成短链脂肪酸等多种方式抑制潜在致病菌的生长,并起到调节菌群构成、维持肠道菌群稳态的作用。益生菌应具有安全性,本实验结果表明菌株FYF41-14可对多数抗生素类药物敏感,未携带有致病基因,且不具有溶血活性。将菌株FYF41-14序列与部分优良菌株序列进行系统发育关系分析,发现菌株FYF41-14与长双歧杆菌长亚种聚为一个分支,表明FYF41-14为长双歧杆菌长亚种。同时,其与模式株和优良菌株位列不同的分支,综合前期实验表明该菌株为未被深入探索且具有潜在益生特性的双歧杆菌。

综上所述,从健康人群粪便样本中分离鉴定双歧杆菌,通过耐受性试验、益生特性试验及安全性验证,最终筛得1株具有良好益生特性的长双歧杆菌长亚种FYF41-14,可为人源益生菌的开发利用提供候选菌株。