微生物培养、药敏试验目的及对感染治疗效果的影响——结果、讨论

2结果

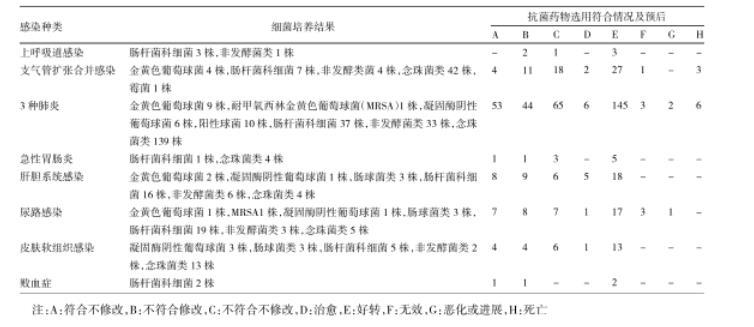

2.1患者的细菌培养结果与抗菌药物选用符合情况及预后见表1。

2.2遵从组和不遵从组患者的临床资料比较比较两组患者的基本临床资料,显示遵从组血WBC计数高于不遵从组,有统计学差异(P=0.011);其它因素包括入院前用药史、年龄、性别、生命体征及Hb、RBC、BUN、CRP、血糖、血钠等指标两组间比较均无统计学差异(均P>0.05)。

表1患者的细菌培养结果与抗菌药物选用符合情况及预后

2.3遵从组和不遵从组患者的72h疗效与预后比较入院抗感染治疗72h后,遵从组158例患者中,好转109例,无效42例,恶化或进展7例;不遵从组106例患者中,好转89例,无效16例,恶化或进展1例。比较两组的72h疗效有统计学差异(P=0.016),当患者的72h疗效评估欠佳时,临床医师对微生物药敏结果的遵从性较高。疗程结束时,遵从组158例患者中治愈10例,好转141例,无效1例,恶化或进展1例,死亡5例;不遵从组106例患者中治愈5例,好转89例,无效6例,恶化或进展2例,死亡4例,两组预后的比较无统计学差异(P=0.112)。

2.4不同耐药表型细菌的抗菌药物选择与患者72h疗效的关系感染单产ESBL的大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的患者共47例,初始治疗选择的抗菌药物符合药敏解读结果的有34例(好转28例,无效及恶化进展6例),不符合的13例(好转6例,无效及恶化进展7例),两组疗效比较有统计学差异(P=0.026)。感染产AmpC酶的阴沟肠杆菌14例,符合的有9例(好转8例,无效及恶化进展1例),不符合的5例(好转1例,无效及恶化进展4例),两组疗效有统计学差异(P=0.023)。

3讨论

临床微生物培养及药敏试验的主要目的是了解细菌的耐药性,预测抗菌药物的临床治疗效果,为临床医生靶向性地选用药物提供依据。有研究发现提高感染性疾病的标本送检率后,能提高临床疗效和缩短住院时间。抗感染治疗需要综合患者的临床症状、流行病学史、感染病学指标、病原学诊断、药效学和药动学及患者的病理生理状态选择方案。有效的微生物培养和正确的药敏结果解读是选择抗菌药物进行合理治疗的前提,根据培养结果作出病原学诊断,既要避免盲目调整抗菌药物,也不应轻视甚至忽视滞后的微生物报告。

本研究中40.15%的患者,即使当时所用抗菌药物对微生物培养结果无效或耐药,临床医生也不将其更换成与药敏一致的抗菌药物;只有当患者的感染程度较严重或入院72h疗效评估欠佳时,医生才会认同培养结果并根据药敏结果调整抗菌药物。耐药细菌感染的治疗难于普通细菌感染,肠杆菌科细菌菌血症、产ESBLs、延误治疗与患者病死率增加有关。本研究比较产ESBLs的大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌,产AmpC酶阴沟肠杆菌的抗菌药物选择,发现不针对耐药机制选择抗菌药物治疗的病例疗效较差,说明正确解读耐药信息非常重要。

可能存在某种耐药机制的细菌,在抗菌药物的选择上就不能完全依赖药敏报告的结果,如产AmpC酶的阴沟肠杆菌就应首选碳青霉烯类,而不能完全参照药敏实验的结果。然而当前的微生物报告内不常规注明产AmpC酶、产KPC型碳青霉烯酶等耐药表型,这些隐含的细菌耐药信息,需要从感染或微生物专业方面进行解读。当前临床抗感染现状是微生物结果判读和用药均由临床医师单方完成,而临床医师更多地是关注患者的症状体征、实验室客观指标和72h疗效,常常忽视甚至不了解某种细菌的耐药机制。

本研究中比较遵从和未遵从药敏组的患者预后显示无差异,考虑原因有:(1)无菌部位标本较少,血培养标本仅占12.50%,未遵从组的病原体可能是定植菌或污染菌;(2)虽然对当时使用的抗菌药物体外耐药,根据药物的PK/PD,调整给药方式和给药时间,维持血药浓度>细菌的MIC值,仍可以达到治疗效果。Gary等评估头孢噻肟的体外药敏与疗效的关系,发现有64.00%对头孢噻肟耐药的患者,其治疗结果仍有改善。

确定致病菌是确诊感染性疾病和正确选用抗菌药物的保障。理想的微生物检测应先剔除不合格标本并执行三级报告方式,以目前国内微生物室的人力配置,可操作性不强。很多专家呼吁微生物实验室工作人员应走到临床与医生共同参与抗感染治疗,甚至提供个体化药敏试验报告。建议微生物室利用信息化手段主动获取反映病情严重程度的信息,以筛选出严重感染病例执行三级报告,使用电话、短信、电子病历平台等多种方式,协助医生快速正确地作出病原学诊断。

本研究中感染病例中肺炎占53.00%,痰标本中检测出的白色念珠菌中有56.56%被临床医生视为污染菌而忽视,可能与研究设计存在样本偏倚有关,需要扩大样本量,以随机方式抽取各种部位的感染病例,可以更准确地了解临床医生对微生物药敏的遵从性。

相关新闻推荐

1、嗜黏蛋白阿克曼菌在硫乙醇酸盐液体培养基中的生长情况与代谢产物(一)

2、转录水平解析昆虫病原线虫共生菌菌株新型杀菌蛋白PPIA-L20基因表达调控——讨论与结论