棘孢木霉TCS007菌株的固态发酵条件、次生代谢产物产量影响因素(三)

2结果与分析

2.1固态发酵单因素优化

2.1.1固态培养基组分对粗提发酵产物产量的影响

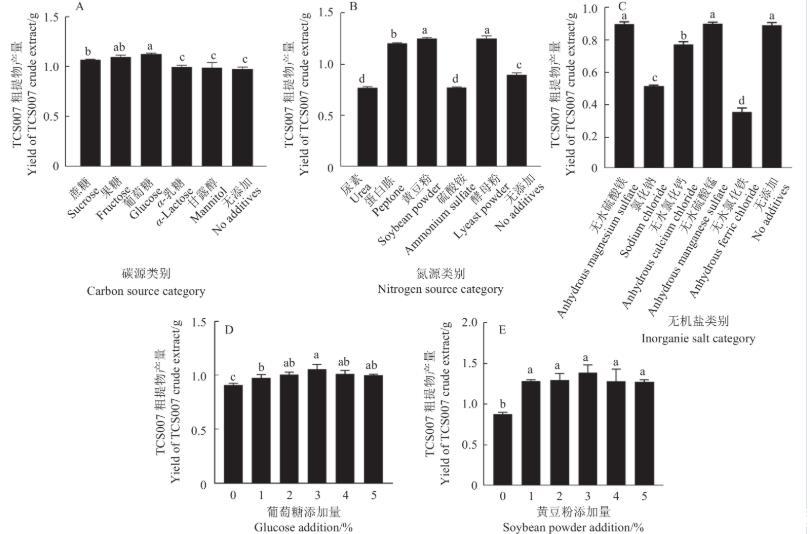

按培养基中大米质量为72 g情况计,发酵21 d后,碳源类别中添加1%葡萄糖组的粗提发酵产物产量最高,为1.13 g(图1A);氮源类别中添加1%黄豆粉和1%酵母粉组的粗提发酵产物产量最高,均为1.25 g(图1B),综合考虑成本,后续试验选择黄豆粉作为最佳氮源。与空白对照组相比,所添加的几种无机盐都不能显著提升粗提发酵产物的产量(图1C)。此外,当葡萄糖添加量为3%时,粗提发酵产物产量最高,为1.06 g(图1D);当黄豆粉添加量为3%时,粗提发酵产物产量最高,为1.38 g(图1E)。

图1 TCS007菌株固态发酵培养基组分单因素优化试验结果

注:图中不同小写字母表示在P=0.05水平差异显著。

2.1.2发酵条件对粗提发酵产物产量的影响

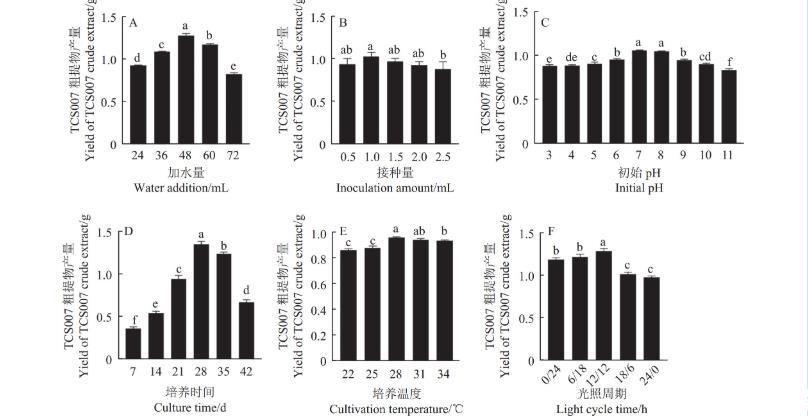

按培养基中大米质量为72 g情况计,当加水量为48 mL时,TCS007菌株粗提发酵产物产量最高,为1.32 g(图2A);当接种量为1 mL(孢子含量1×107个/mL)时,粗提发酵产物产量最高,为1.03 g(图2B);当初始pH为5.0时,粗提发酵产物产量最高,为1.06 g(图2C);当培养时间为28 d时,粗提发酵产物产量最高,为1.34 g(图2D);当培养温度为28℃时,粗提发酵产物产量最高,为0.96 g(图2E);当光照周期为12 h/12 h时,粗提发酵产物产量最高,为1.28 g(图2F)。

图2 TCS007菌株固态发酵条件单因素优化试验结果

注:图中不同小写字母表示在P=0.05水平差异显著。

2.2固态发酵响应曲面优化

2.2.1显著影响因素筛选

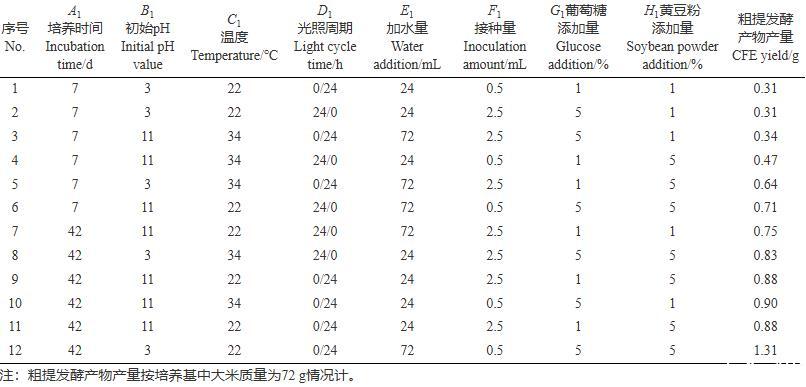

本研究通过Plackett-Burman法设计试验,以确定影响TCS007菌株固态发酵粗提发酵产物产量的关键因素。采用Design Expert 10进行回归分析,得到最佳拟合方程为:Y1=0.68+0.22A1‒5.83×10‒3B1‒0.03C1‒0.05D1+0.06E1‒0.06F1+0.05G1‒0.13H1。式中,Y1为TCS007菌株粗提发酵产物产量的预测值,模型的P值为0.038(P<0.05),证明此模型的回归方程显著且具有统计学意义。试验结果的效应评价表明,培养时间、加水量和黄豆粉添加量为3个因素为关键影响因素,影响作用由大到小依次是培养时间、黄豆粉添加量和加水量。

2.2.2中心点及条件范围确定

当培养时间为32 d、黄豆粉添加量为4%、加水量为56 mL时,TCS007菌株粗提发酵产物产量最高,为1.10 g,所以选择此点作为响应面试验各因素水平的中心点。

2.2.3关键因子的最优配比

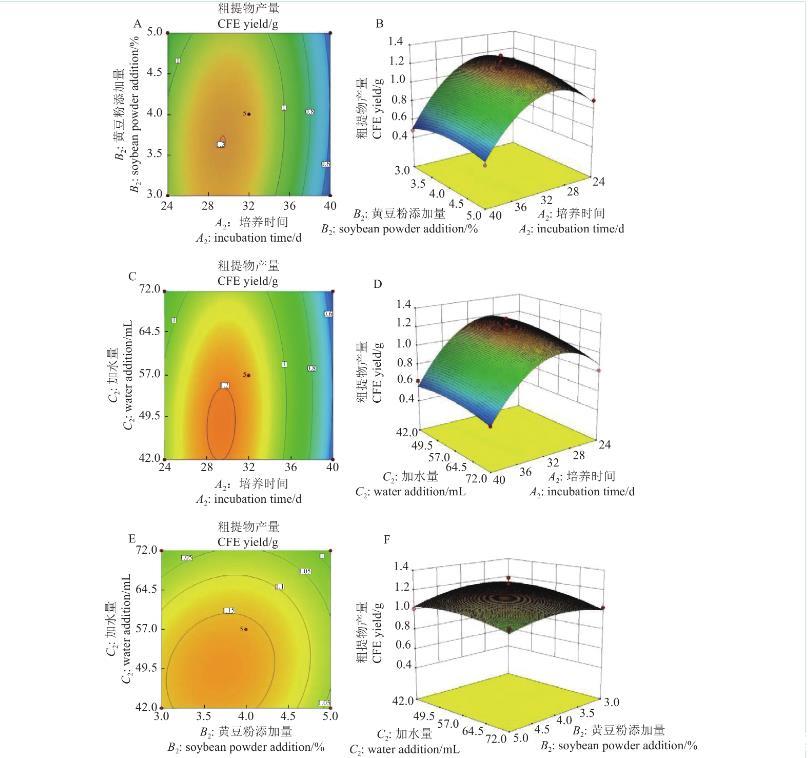

根据最陡爬坡试验结果,确定了Box-Behnken试验的3个关键因素取值范围,对TCS007菌株粗提发酵产物产量数据进行二次多项回归拟合,得到回归方程模型为:Y2=1.16‒0.21A2‒0.03B2‒0.05C2+0.05A2B2+0.03A2C2+0.02B2C2‒0.35A22‒0.07B22‒0.05C22,R2=0.9180,矫正后的R2=0.8126。对该模型进行方差分析和差异显著性检验,P值为0.0047(<0.01),证明此模型的回归方程显著且具有统计学意义,方程失拟项为0.8291(>0.05),表明其失拟项不显著,模型较稳定,能很好地进行预测。

由Design Expert 10软件分析得到响应曲面图(图3),揭示了培养时间、黄豆粉添加量和加水量3个关键因素两两相互作用对TCS007菌株粗提发酵产物产量的影响。模型预测结果为:当加水量为47 mL、初始pH值为7.0、接种量1 mL、光照周期(L/D)为12 h/12 h、培养温度28℃、培养时间29 d、黄豆粉添加量为3.5%时,TCS007菌株粗提发酵产物产量达到最大值,为1.22 g。

图3棘孢木霉TCS007菌株粗提发酵产物产量关键影响因素等高线(A、C、E)和响应曲面(B、D、F)

A2:培养时间/d;B2:黄豆粉添加量/%;C2:加水量/mL。

注:粗提发酵产物产量按培养基中大米质量为72 g情况计。

2.2.4响应面最优培养条件验证

在模型预测的最优培养条件下进行了3次重复试验,TCS007菌株粗提发酵产物平均产量为1.21 g,实际值接近预测值1.22 g,表明所构建的模型能较准确地预测真实结果。在初始培养条件下,TCS007菌株的粗提发酵产物平均产量为0.90 g,采用响应曲面法进行优化后,粗提发酵产物产量提高了1.34倍,表明优化效果较好。在最优培养基及发酵条件下,利用浅盘发酵法进一步放大发酵,棘孢木霉TCS007菌株粗提发酵产物产量可达到1.45 g。

相关新闻推荐

1、内酯型槐糖脂对白色念珠菌生长抑制和生物膜形成的影响(一)

2、牦牛源短小芽孢杆菌生长曲线测定及药敏试验、体外抑菌结果解读(三)