25种天然植物精油对蓝莓致病菌生长曲线、抑制作用(三)

2结果与分析

2.1病原菌菌落形态学观察与鉴定

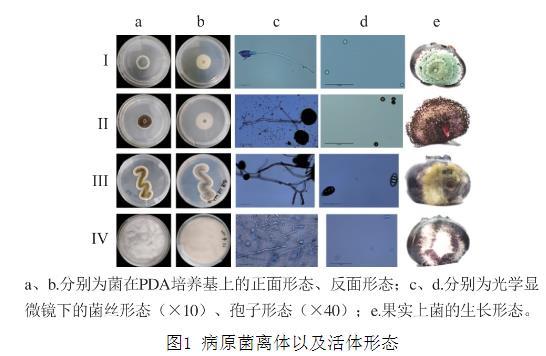

经过纯化后的蓝莓病原菌离体以及活体形态如图1所示,共分离出4种形态的病原菌,分别命名为I、II、III、IV。病原菌I菌丝为白色,分生孢子梗为典型的扫帚状,且彼此紧贴。孢子为暗绿色,呈圆形或椭圆形,直径为3μm左右,分生孢子成熟后极易脱落。在PDA培养基上产孢量高,正面质地为绒毛状,有时生长状态呈放射状,颜色为青绿色或者深绿色,背面产黄褐色色素。侵染蓝莓后白色菌丝在伤口软腐处蔓延并伴随大量青色孢子产生,根据其形态特征与青霉属特征相似度极高,推测病原菌I为青霉属真菌。

图1病原菌离体以及活体形态

病原菌II菌丝为白色,壁厚且光滑,顶部形成球形顶囊,顶囊上覆盖一层梗基和小梗,分生孢子由小梗上产出。分生孢子为黑褐色,呈圆形或近圆形,直径为4μm左右。在PDA培养基上最先蔓延的是一层微乳白的分泌物,产孢量高,正面质地为绒状,颜色为黑褐色或者棕褐色,背面白色或微黄。侵染蓝莓后蓝莓果肉软腐,有黑色霉层覆盖并伴随汁液流出,根据其形态特征与曲霉属中的黑曲霉相似,推测病原菌II为曲霉属真菌。

病原菌III菌丝为褐色,有隔膜。分生孢子为棕褐色梭形或倒棒形,具有横隔或者纵膈,形成壁砖状结构。在PDA培养基上产孢量低,正面为褐绿色或深绿色絮状,背面为褐色或黑褐色。侵染蓝莓后伤口处有灰绿色霉层覆盖,偶尔伴随无色汁水流出,根据其形态特征与链格孢属相似度高,推测病原菌III为链格孢属真菌。

病原菌IV菌丝为白色,呈絮状或者丛卷毛状,纤细且密集。分生孢子为浅粉色,呈棒形。在PDA培养基上正面最先蔓延的是膜状物,膜上附着着菌丝,部分中期正面为粉色,背面为橘红色,后期正面会变成浅紫色,背面为深紫色。侵染蓝莓后伤口处附着白色絮状菌丝并伴随粉色孢子产生。

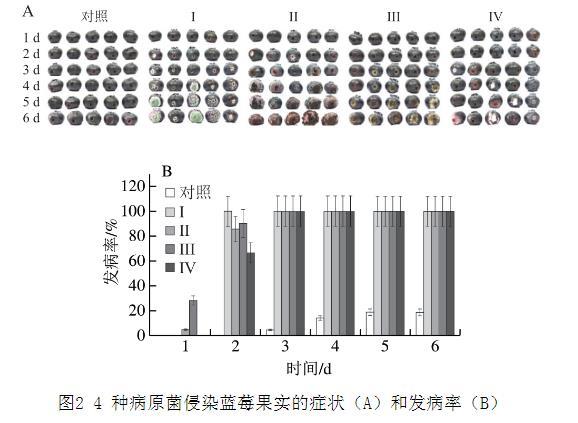

2.2病原菌的致病力分析

将纯化过的菌株制备菌悬液并回接至蓝莓果实上,放入培养箱中培养3~5 d。如图2所示,病原菌I侵染的蓝莓果实在第2天伤口及周围发生软腐,偶有凹陷,能明显观察到菌丝蔓延,果实出现青绿色霉层,发病猛烈,在侵染第2天时发病率就达到了100%。病原菌II侵染的蓝莓果实在第2天整果内部逐渐软腐,伴随红色汁水流出以及菌丝蔓延,果实伤口出现黑褐色霉层,发病猛烈,在侵染第3天时发病率达到100%。病原菌III侵染的蓝莓果实在第3天伤口周围开始出现凹陷,伴随无色汁水流出,菌丝蔓延速度稍慢,果实伤口出现灰绿色霉层,在侵染第3天发病率达到100%。病原菌IV侵染的蓝莓果实,菌丝大多数在伤口处生长,病斑为白色絮状,伤口不发生明显扩张,虽然在侵染第3天时发病率也达到了100%,但致病症状较前3种菌轻。综合致病力实验结果,4种致病菌的致病力排序为病原菌I>病原菌II>病原菌III>病原菌IV。

图2 4种病原菌侵染蓝莓果实的症状(A)和发病率(B)

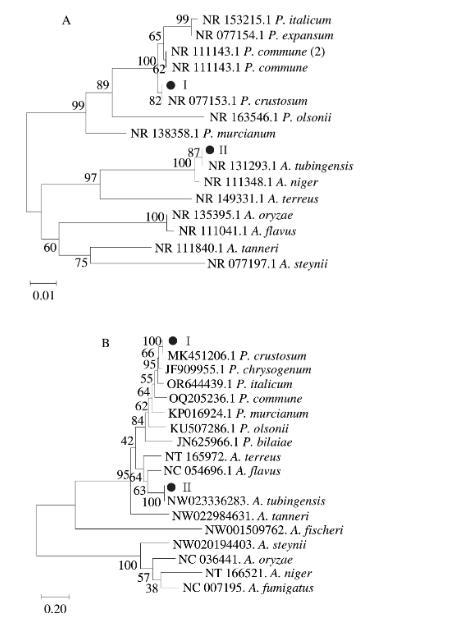

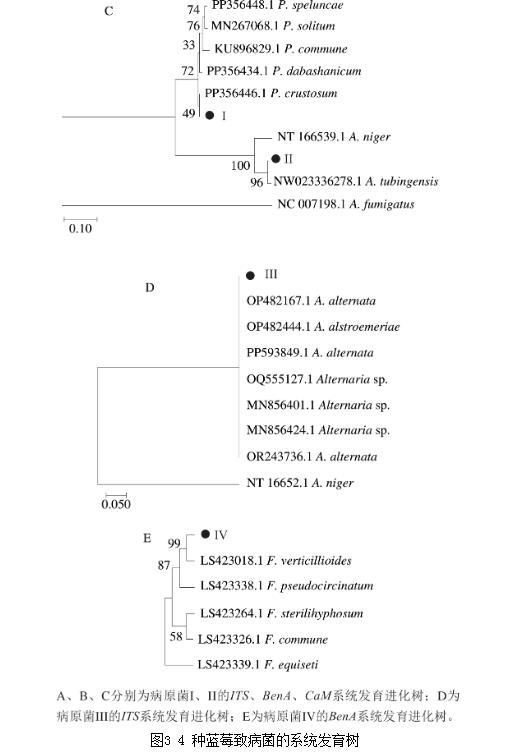

2.3系统发育树构建

利用ITS、BenA和CaM基因进一步对4种致病菌进行分子生物学鉴定,结果如图3所示。病原菌I、II分别与皮落青霉(Penicillium crustosum)、塔宾曲霉(Aspergillus tubingensis)进化关系最近,病原菌III的ITS与链格孢菌(Alternaria alternata)的ITS序列同源性最高,生长状态也符合形态学上对链格孢菌的描述,病原菌IV的BenA序列与串珠镰刀菌(Fusarium verticillioides)的BenA序列同源性最高。结合形态学分析,确定分离出来的病原菌I为皮落青霉,病原菌II为塔宾曲霉,病原菌III为链格孢菌,病原菌IV为串珠镰刀菌。考虑到病原菌IV的致病力较弱,因此后续部分实验只针对蓝莓优势致病病原菌I、II和III展开。

图3 4种蓝莓致病菌的系统发育树

2.4病原菌生长条件分析

2.4.1最适生长温度

如图4所示,在4℃条件培养时病原菌II完全不长,病原菌I和III仍能保持缓慢生长。随着培养温度的升高,3种菌的生长速度均增加,其中病原菌I和III的生长速度在25℃时达到最高,温度继续增加则生长速度降低,且温度越高抑制效果越明显,最适温度在25℃左右。在4~28℃范围,病原菌II的生长速度随培养温度升高持续增加,之后温度再增加,病原菌仍保持较快的生长速度,表现出较好的温度耐受性,最适生长温度在28℃左右。

图4 3种病原菌在不同温度条件下的生长情况

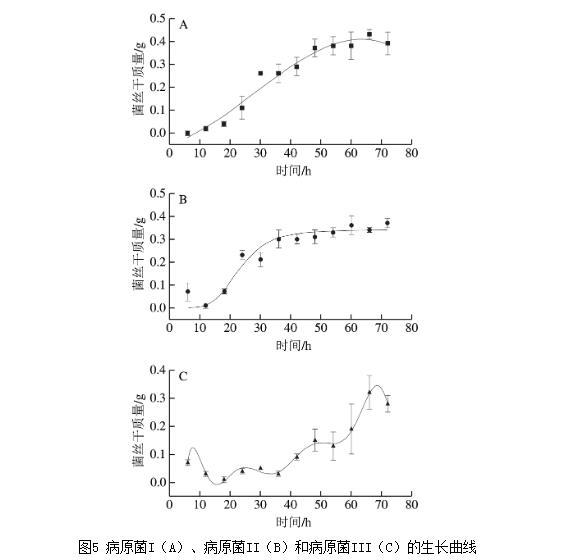

2.4.2生长曲线

采用非线性拟合的方法能够更清晰地了解到病原菌I、II和III的生长情况,结果如图5所示。6~48 h和48~72 h分别是病原菌I的生长对数期和生长稳定期;12~36 h和36~72 h分别是病原菌II的生长对数期和生长稳定期;0~36、36~66 h和66~72 h分别是病原菌III的生长调整期、生长对数期和生长稳定期。

图5病原菌I(A)、病原菌II(B)和病原菌III(C)的生长曲线

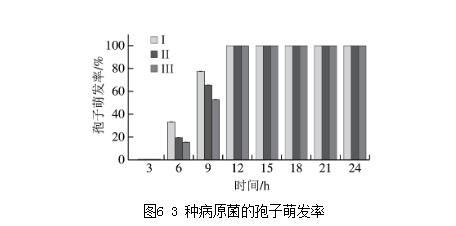

2.4.3孢子萌发率

如图6所示,3种病原菌在培养6 h时均已萌发,其中病原菌I的孢子萌发率最高(33%),病原菌II次之(19.67%),病原菌III最低(15.59%)。随着培养时间的延长,3种病原菌的孢子萌发率持续增加,且均在12 h完全萌发。

图6 3种病原菌的孢子萌发率

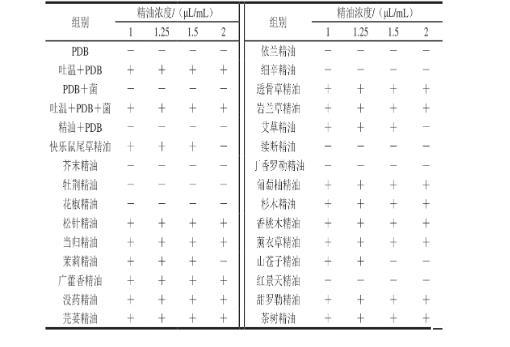

2.5植物精油体外抑菌效果分析

2.5.1 25种植物精油的作用效果

由于验证的植物精油种类较多,以致病力最强的病原菌I(皮落青霉)为研究对象,筛选作用效果较好的植物精油。如表1所示,在25种植物精油中,浓度为2μL/mL的芥末精油、牡荆精油、花椒精油、茉莉精油、依兰精油、细辛精油、艾草精油、续断精油、丁香罗勒精油、红景天精油能完全抑制病原菌I的生长,山苍子精油对病原菌I的抑菌浓度为1.5μL/mL,艾草精油和快乐鼠尾草精油对病原菌I的抑菌浓度为2μL/mL,其他精油对病原菌I的抑菌浓度均高于2μL/mL。

表1 25种植物精油体外对皮落青霉生长的影响

注:25种精油均为精油+吐温+PDB+皮落青霉;+.有菌丝生长;-.无菌丝生长。下同。

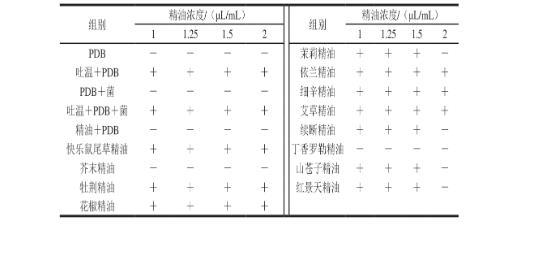

选取抑菌浓度小于2μL/mL的植物精油对病原菌II(塔宾曲霉)进行作用效果检测,发现芥末精油、丁香罗勒精油对病原菌II的抑菌浓度均为1μL/mL,茉莉精油、续断精油、山苍子精油、红景天精油对病原菌II的抑菌浓度均为2μL/mL(表2)。

表2 12种植物精油体外对塔宾曲霉生长的影响

2.5.2精油的有效抑菌浓度分析

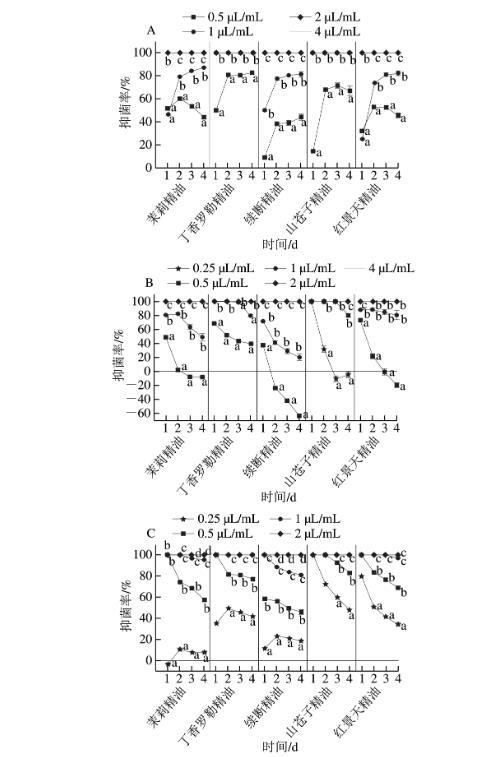

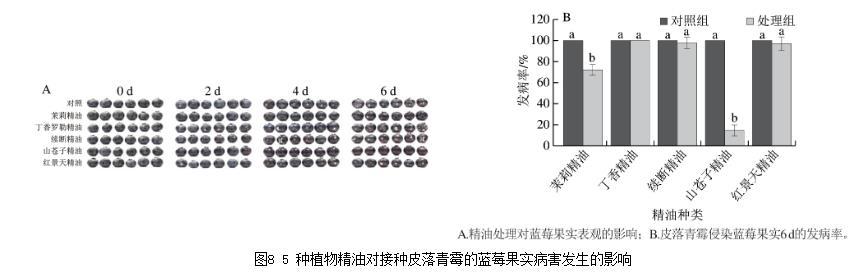

根据96孔板初筛出的精油种类、作用浓度(≤2μL/mL)以及剔除不易被人接受的芥末精油,最终筛选出茉莉精油、丁香罗勒精油、续断精油、山苍子精油和红景天精油5种精油进行平板验证实验。如图7所示,2μL/mL的茉莉精油、丁香精油、山苍子精油和红景天精油能完全抑制病原菌I、II、III和IV的生长,2μL/mL的续断精油可完全抑制病原菌I、II和III的生长,对IV的抑菌率为97%。这5种精油对4种病原菌均具有高效的体外抑菌效果。

图7 5种植物精油对4种病原菌生长的影响

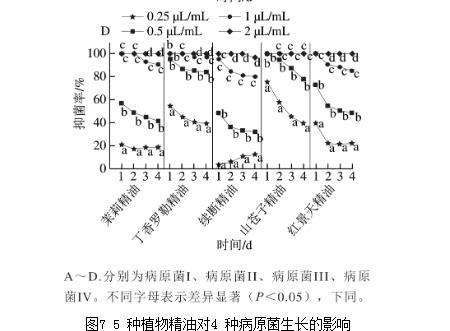

进一步测定了5种植物精油对4种病原菌的MIC和MFC,结果如表3所示。5种精油对病原菌I的MIC以及MFC为丁香罗勒精油=山苍子精油<茉莉精油=续断精油=红景天精油;对病原菌II的MIC以及MFC为山苍子精油<丁香罗勒精油<茉莉精油=续断精油=红景天精油;对病原菌III的MIC以及MFC为山苍子精油<丁香罗勒精油<茉莉精油=红景天精油<续断精油;对病原菌IV的MIC以及MFC为山苍子精油<茉莉精油=丁香罗勒精油<红景天精油<续断精油。5种精油对4种菌的MIC范围在0.5~2μL/mL,MFC范围在1~4μL/mL,且每种精油对每种菌的MFC/MIC均不超过2倍。山苍子精油和丁香罗勒精油对病原菌I、II、III皆表现出较好的抑菌效果,MIC均不超过1μL/mL,MFC均不超过2μL/mL。

表3 5种植物精油对4种致病菌的MIC和MFC

2.6 5种植物精油对接种皮落青霉的蓝莓果实病害发生的影响

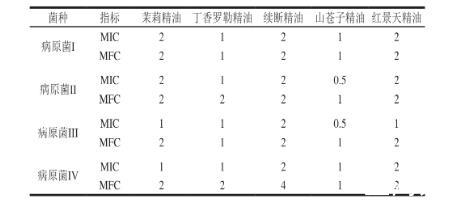

如图8所示,对照组蓝莓果实在接种皮落青霉的第2天,伤口出现明显病斑和霉层,随着贮藏时间的延长,病斑逐渐扩大。在第6天时,果实发病率为100%,病斑布满蓝莓果实,果实发生严重腐烂。相比对照组,茉莉精油和山苍子精油处理组的蓝莓果实青霉病在贮藏期间得到了较好的控制,在贮藏结束时果实发病情况和表面的霉层仍然较少。在贮藏第6天,茉莉精油、丁香罗勒精油、续断精油、山苍子精油和红景天精油处理组的发病率分别为72.5%、100%、97.5%、15%和97.5%,丁香罗勒精油、续断精油和红景天精油在蓝莓果实上没有表现出明显的病害控制效果。山苍子精油和茉莉精油熏蒸对蓝莓青霉病发生有较好的控制作用,其中山苍子精油的作用效果最佳,茉莉精油次之。

图8 5种植物精油对接种皮落青霉的蓝莓果实病害发生的影响

相关新闻推荐

1、可同化氮类型对桑葚酒发酵过程中酵母菌数量、乙醇含量的影响(一)

2、10种硫醚类香料对金黄色葡萄球菌生长曲线、nuc基因表达量的影响(一)