发酵豆制品基本生产工艺、微生物区系和风味的研究进展

大豆(Glycine max(L.)Merrill)是我国重要的重要作物之一,具有优良的产量和丰富的营养成分,包括蛋白质、脂质、维生素和异黄酮。在大豆被食用或者加工在产品之前,必须要被煮熟,破坏其中抗营养和胀气因子,包括胰蛋白酶抑制剂和凝集素。迄今已经生产出12 000余种以大豆为基础的食品。

在大豆加工生产中,发酵可以大大提高大豆食品的感官质量和生物活性成分,并减少抗营养因子。在中国,常见的发酵豆制品有大酱、豆豉、豆腐乳、酱油等。这些发酵豆制品除了营养价值高外,还具有独特的风味和口感。

研究表明,发酵豆制品其中独特的气味和风味口感与各种微生物在发酵过程中产生的酶作用下分解得到的糖、有机酸、脂肪酸、氨基酸和肽密切相关。发酵大豆食品中的挥发性化合物极其复杂,因为不同的原料、加工方法和菌株可以产生多种风味物质。而且,传统的豆制品发酵一般采用自然发酵的方式,依靠自然环境中的优势菌种来实现发酵,发酵系统中微生物种类繁多,菌群结构演变复杂,代谢途径多样。因此,弄清相关微生物在发酵过程中的作用及其与风味的关系,对于发掘潜在的风味功能菌群,控制发酵豆制品的风味品质具有重要意义。

目前,人们对传统发酵豆制品的微生物菌种资源和微生物的分离鉴定进行了大量研究,对传统发酵酱油及其风味物质的风味物质提取方法研究相对成熟,这对风味形成机理的探索和风味功能菌群的挖掘具有重要意义。然而,目前关于我国发酵豆制品微生物群和风味特征的系统综述较少。因此,本文综述了国内流行的发酵豆制品(大酱、腐乳、豆豉和酱油)的基本生产工艺,总结了近年来这些豆制品的微生物区系和风味的研究进展,并对未来发酵豆制品微生物区系和风味的研究前景进行展望。

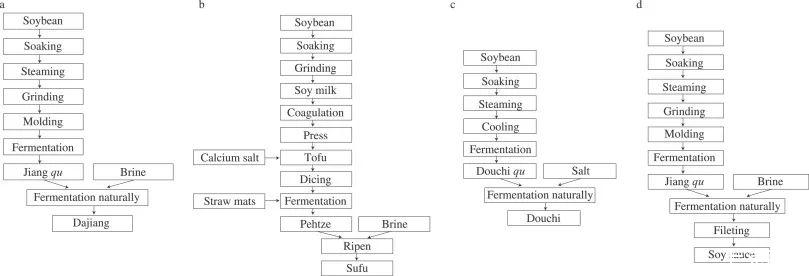

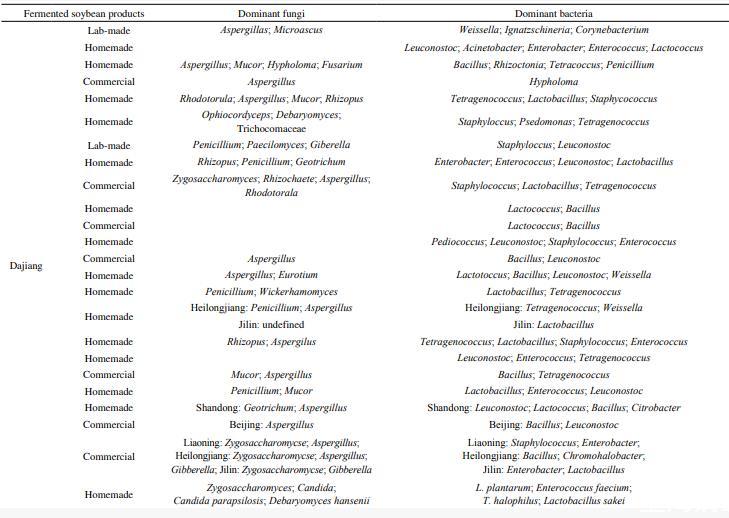

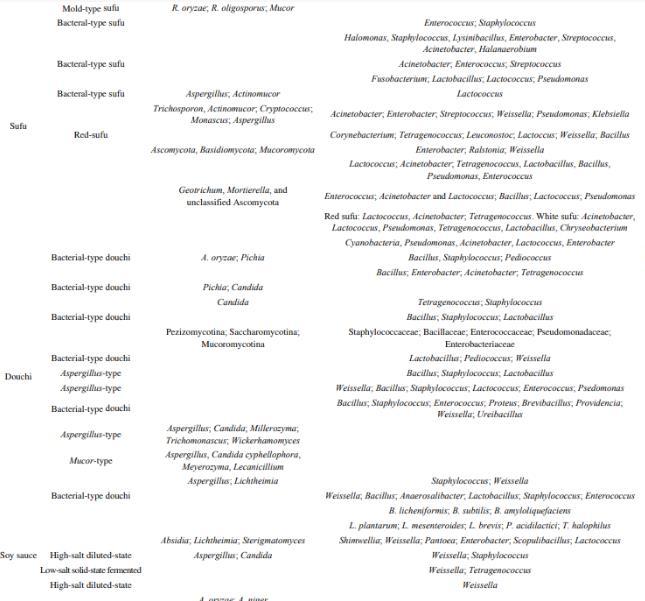

大酱、腐乳、豆豉和酱油的制作加工流程如图1所示,在发酵过程中,不同地区的使用原料、工序和习惯不同,导致微生物的菌群结构产生差异,大酱、腐乳、豆豉和酱油中的优势菌属总结见表1。

图1传统发酵豆制品(包括大酱、腐乳、豆豉和酱油)的发酵工艺流程图

表1不同发酵豆制品中微生物群落的多样性

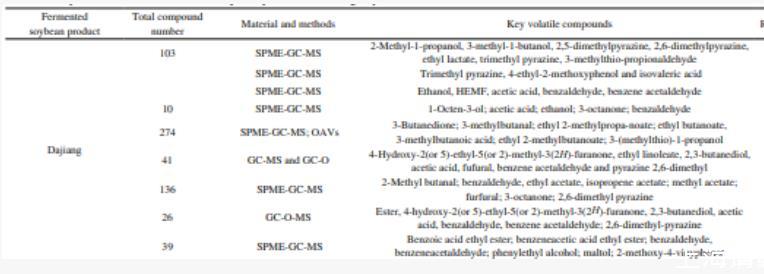

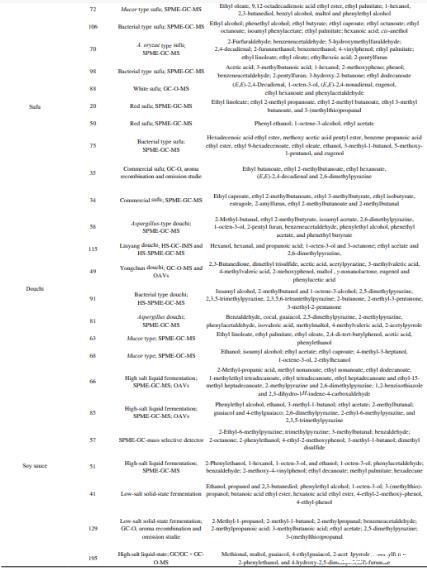

发酵豆制品最重要的特征之一是风味特征,它能够直接影响消费者的接受程度。在发酵过程中,各种微生物的协同作用产生了大量的风味物质,在发酵豆制品中已经被鉴定出碳氢化合物、醇类、醛类、酮类、酸类、酯类、杂环化合物、硫类化合物、酚类等挥发性化合物的存在,这些挥发性化合物主要由脂质氧化、蛋白质降解、美拉德反应、微生物代谢和酒精发酵等反应产生。由于制作曲所用的微生物不同,不同类型的发酵微生物的风味类型和风味量也不同,不同发酵豆制品中的常见的挥发性化合物见表2。

表2不同发酵豆制品中的挥发性化合物

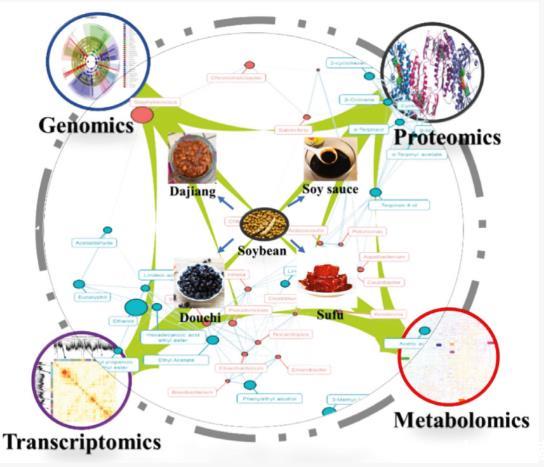

发酵豆制品中的挥发性化合物是非常复杂的,因为不同的原料和工艺在微生物的作用下,可以产生种类繁多的风味物质。近年来,随着分子生物学和生物信息学的发展,以及基因数据库的完善和精确数据分析工具的应用,风味谱和微生物多样性分析技术不断更新,研究人员对发酵过程中微生物的研究从培养依赖法到变性梯度凝胶电泳(DGGE),再到高通量测序技术。利用16S rRNA测序和宏基因组学技术,越来越多的早期难以发现与风味产生相关的微生物比如难以培养的微生物、低丰度或类似的微生物被鉴定出来。此外,随着高分辨率质谱技术与数据无关的采集方法的广泛应用,GC-IMS、GC-O-MS、GC×GC-TOF/MS等香气分析技术可以有效地从复杂的生物基质中分离和鉴定香气成分。采用高效液相色谱(HPLC)和核磁共振(NMR)相结合的方法,提高了非挥发性风味成分测定的灵敏度和准确性,可以更好地了解整体风味结构。超转录组学是指通过提取mRNA然后将其转化为cDNA来测量靶基质中的总基因表达。与宏基因组学相比,转录组学提供了更多的信息视角,因为它可以揭示转录活跃群体的细节,而不仅仅是像宏基因组分析那样识别细菌群体的遗传内容。微生物组学研究中的多组学技术提供了发酵豆制品中微生物群、代谢和生化过程变化的全局视图(图2)。包括宏基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学在内的多组学技术被认为是微生物组学研究的未来方向,在探索核心微生物群、鉴定功能基因、构建风味成分代谢网络等方面具有显著优势。

图2发酵豆制品中微生物作用下风味形成的研究方向

我国发酵豆制品多为高盐食品。长期食用高盐食物对人体健康有害,导致患有高血压和心脏病的人出现健康问题。但发酵过程中含盐量低可能会造成脆、烂、脆、酸、臭、保质期短等问题。因此,在降低发酵豆制品含盐量的基础上,保持产品的品质和风味是一个非常重要的方向。目前,大多数研究采用优化发酵条件来降低产品的含盐量。此外,还可以通过改善后发酵中添加的成分并在成熟后终止发酵来减少对风味的影响并延长保质期。此外,发酵大豆食品的生产工艺还有很大的改进空间。很多地方仍以自然发酵为主,但自然发酵发酵周期长,原料利用率低,质量无法保证。工业生产多为单菌种发酵,虽然减少了杂菌的污染,但会导致发酵过程中酶系统不完整,产品风味品质差。目前,已有大量利用多菌种提高发酵豆制品产量和品质的研究。与单一制曲相比,混合制曲和多菌种共发酵可显著提高产品的氨基酸态氮含量、氨基酸产率和还原糖含量,风味物质的种类和数量也可显著增加,从而改善产品的色泽。此外,多菌种制曲可以缩短发酵时间,丰富酶系统,改善产品风味,是今后发酵豆制品的主要趋势。

发酵豆制品的香气特征高度依赖于发酵系统中微生物群产生的初级和次级代谢产物。尽管发酵过程中产生的微生物结构和代谢物化合物已经通过高通量测序技术和质谱以及NMR进行了分析,但发酵系统中的核心微生物及其与主要风味相关代谢物的相关性仍有待阐明,并且大多数微生物通常很难评估它们是否实际参与了发酵过程,一些存在浓度非常低微生物很难确定它们是否有助于发酵豆制品独特风味的形成。培养非依赖性和多组学技术的发展为表征发酵过程中微生物群落及其在风味形成中的作用提供了新的视角。此外,可以通过使用多组学技术揭示导致特定香气形成的生物学途径。

相关新闻推荐

1、临床微生物实验室药敏试验三种扩散法的具体操作及试验结果(二)