低纤维饮食与pks+大肠杆菌的协同致癌(CRC)作用

结直肠癌(CRC)是全球第三大高发癌症,其发生涉及饮食、肠道微生物群、炎症和遗传因素的复杂交互。2025年3月,加拿大多伦多大学Alberto Martin团队在《自然·微生物学》发表研究,首次系统揭示低纤维饮食如何通过调控PPAR-γ信号、硝酸盐代谢和pks+大肠杆菌定植,驱动CRC发生。这项研究为基于饮食干预的CRC防治提供了新靶点。

一、低纤维饮食与pks+大肠杆菌的协同致癌作用

研究采用Il10-/-小鼠模型(易发肠道炎症),分别给予正常饮食(NCD)、低碳水化合物饮食(LC)和西方高脂高糖饮食(WSD),并定植三种CRC相关菌(pks+大肠杆菌NC101、ETBF、肝螺杆菌)。

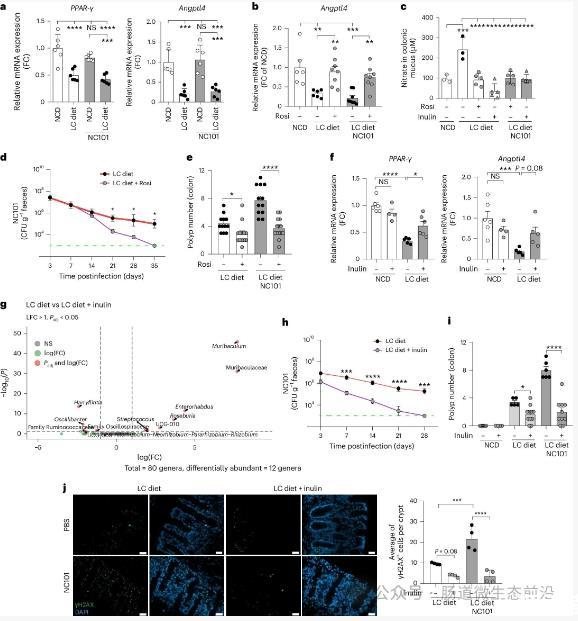

结果发现,仅LC饮食组中,pks+大肠杆菌定植显著增加结肠息肉数量和中高度不典型腺瘤。而缺失colibactin毒素的NC101ΔclbP菌株无此效应。在野生型小鼠中,LC饮食与NC101同样协同促进息肉形成。

长期LC饮食(感染前预喂4周)进一步加剧肿瘤负荷,表明纤维缺乏与细菌基因毒性存在持续互作。值得注意的是,WSD虽诱导肥胖,但未显著增强NC101的致癌性,提示碳水化合物不足(而非高脂高糖)是关键风险因素。

二、纤维缺乏如何重塑肠道微环境助长致癌菌

1.物理屏障破坏与菌群定植

LC饮食小鼠结肠粘液层厚度显著降低,粘蛋白基因Muc2转录下降,导致pks+大肠杆菌更易贴近上皮。同时,肠道菌群中肠杆菌科(含大肠杆菌)丰度上升,而具有抗炎作用的双歧杆菌、Turicibacter等菌属减少。

2.炎症与硝酸盐的恶性循环

LC饮食诱发慢性黏膜炎症,中性粒细胞和Th17细胞浸润增加,促炎因子IL-6、IL-17、IL-22高表达。炎症激活诱导型一氧化氮合酶(iNOS),导致肠腔硝酸盐水平升高。

大肠杆菌可利用硝酸盐作为电子受体,通过硝酸还原酶促进自身生长。实验显示,野生型大肠杆菌在LC饮食小鼠中的竞争性定植能力比硝酸盐代谢缺陷菌株高25倍。使用iNOS抑制剂L-Nil可逆转硝酸盐水平上升和NC101定植。

三、PPAR-γ信号通路的核心桥梁作用

LC饮食抑制结肠PPAR-γ及其下游因子Angptl4的表达。PPAR-γ是调控炎症和代谢的关键核受体,其激活可抑制iNOS表达。

研究通过两种干预验证其功能:

•给LC饮食小鼠补充PPAR-γ激动剂罗格列酮,可恢复Angptl4表达,降低硝酸盐水平和炎症因子,减少NC101定植和肿瘤。

•补充可发酵纤维菊粉,同样激活PPAR-γ信号,增加短链脂肪酸产生菌(如Muribaculum、Roseburia)丰度,逆转LC饮食的致癌效应。

四、遗传易感性与细菌毒素的叠加效应

在错配修复缺陷(Msh2-/-)小鼠中,pks+大肠杆菌定植诱导更严重的DNA损伤(γH2AX+细胞增多)和细胞衰老(SA-β-gal活性升高),并通过衰老相关分泌表型(SASP)促进肿瘤。抗衰老剂非瑟酮可抑制息肉形成。

此外,在Msh2-/-小鼠中,DSS(化学性结肠炎诱导剂)或LC饮食均与NC101协同增加肿瘤数,证实炎症是遗传缺陷背景下细菌致癌的“加速器”。

五、临床启示与转化价值

该研究揭示了“低纤维饮食→PPAR-γ抑制→iNOS/硝酸盐上调→pks+大肠杆菌扩增→DNA损伤”的因果链条,解释了高纤维饮食为何能降低CRC风险。

针对高危人群(如炎症性肠病患者或MMR基因突变携带者),补充可发酵纤维或PPAR-γ激动剂可能成为有效的预防策略。同时,监测肠道pks+大肠杆菌载量及硝酸盐代谢水平,或可为CRC早期预警提供新标志物。

结论

这项研究将饮食成分、微生物功能、宿主信号通路和遗传背景整合为统一的CRC发病模型,突出了膳食纤维通过PPAR-γ-硝酸盐轴调控致癌菌稳态的核心作用。未来需探索纤维类型(如果胶、菊粉、纤维素)的差异效应,以及如何在个体化营养干预中精准调控肠道微环境。

参考文献

Nature Microbiology(2025).doi:10.1038/s41564-025-01938-4

相关新闻推荐

2、适用于低盐发酵香肠葡萄球菌与乳酸菌生长特性及产酸能力测定及筛选(二)