新疆地区侵袭性念珠菌感染菌株耐药性特征及分子机制研究(一)

摘要

本研究系统分析了新疆医科大学第一附属医院2022年6月至2023年6月临床分离的109株侵袭性念珠菌的耐药特征及分子机制。通过形态学鉴定与ITS测序确认菌种分布,采用oCelloScope微生物快速药敏监测系统精确测定9类抗真菌药物的最低抑菌浓度(MIC),并针对唑类耐药菌株进行ERG11和PDR1基因测序分析。结果表明:白念珠菌(50.45%)仍为优势菌种,但非白念珠菌(光滑念珠菌18.02%、热带念珠菌15.32%)的耐药率显著升高;热带念珠菌对泊沙康唑的耐药率达64.71%(11/17),光滑念珠菌对伏立康唑的耐药率达70%(14/20);分子机制研究证实,热带念珠菌唑类耐药与ERG11基因Y132F/S154F突变相关,光滑念珠菌耐药则主要由PDR1基因S76P/V91I/L98S/T143P突变介导,同时发现K425R/F948S等新突变位点。本研究为深入理解念珠菌耐药机制提供了重要科学依据。

1.引言

侵袭性念珠菌病是医院内常见的严重真菌感染,其死亡率高达50%。随着抗真菌药物在临床中的广泛应用,念珠菌的耐药问题日益突出,尤其是多重耐药"超级真菌"的出现,对全球公共卫生安全构成威胁。念珠菌耐药机制复杂,涉及靶点突变、外排泵激活、生物膜形成等多种因素。不同地区念珠菌的耐药谱存在显著差异,这与当地的医疗实践、抗真菌药物使用习惯及环境因素密切相关。

新疆地处中国西北边陲,具有独特的地理环境、民族构成和医疗条件,其念珠菌耐药特征可能与内地存在差异。本研究聚焦新疆地区侵袭性念珠菌感染菌株的耐药性特征,通过高精度药敏检测与分子机制解析,系统阐明该地区念珠菌耐药的流行病学特征和分子基础,为深入理解念珠菌耐药机制提供区域化科学依据。

2.材料与方法

2.1标本来源与处理

本研究收集2022年6月至2023年6月期间新疆医科大学第一附属医院确诊为侵袭性真菌病住院患者的各类标本,包括无菌体液、分泌物、支气管肺泡灌洗液、痰液等。标本经培养后分离得到念珠菌菌株共计125株,严格剔除以下两类菌株:一是同一患者同一部位重复送检的同种菌株;二是首次培养阳性前一周内接受过抗真菌治疗患者的分离菌株。最终纳入109株临床分离念珠菌用于后续研究。

2.2菌种鉴定

所有标本接种于法国科玛嘉显色培养基,置于35℃恒温培养箱中培养1~2天。通过观察菌落的形态、颜色等特征进行初步的形态学鉴定;同时,采用分子生物学鉴定方法,对菌株的核糖体DNA内转录间区(ITS)进行测序,以明确菌株的具体种类,确保鉴定结果的准确性。

2.3抗真菌药物敏感性检测

采用oCelloScope微生物快速药敏监测系统(丹麦BioSense Solutions公司)进行抗真菌药体外敏感性检测。该系统基于实时细胞成像技术,通过动态观察微生物生长状态,实现对真菌最低抑菌浓度(MIC)的快速、精准测定。检测的抗真菌药物包括9种临床常用药物:唑类药物(氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑)、棘白菌素类药物(卡泊芬净、阿尼芬净、米卡芬净)、多烯类药物(两性霉素B)以及嘧啶类抗真菌药(5氟胞嘧啶)。

药敏结果的判读依据美国临床和实验室标准化协会(CLSI)最新文件中规定的临床折点(CBPs);对于尚无临床折点的药物,则参考流行病学界值(ECVs)进行判读。为保证检测结果的质量控制,本研究选择近平滑念珠菌ATCC 22019、克柔念珠菌ATCC 6258作为质控菌株,每批次实验均同步进行质控菌株的药敏检测。

2.4耐药基因测序分析

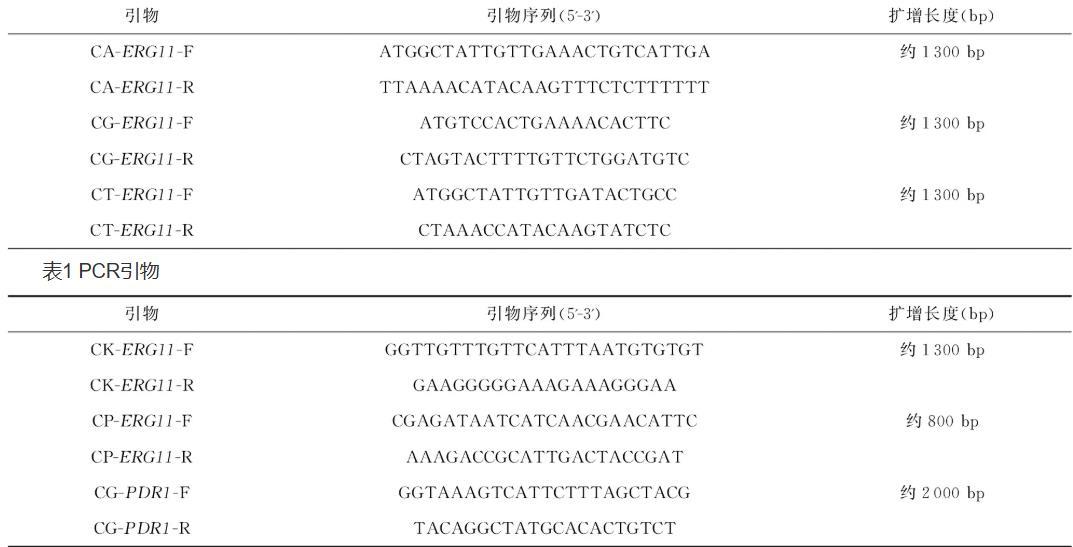

选取经oCelloScope微生物快速药敏监测系统检测确定为唑类耐药的33株念珠菌(白念珠菌6株、光滑念珠菌14株、热带念珠菌11株、克柔念珠菌1株、近平滑念珠菌1株),按照Ezup柱式真菌基因组DNA抽提试剂盒的说明书步骤,提取菌株的基因组DNA。参考GenBank数据库中念珠菌相关基因序列设计PCR引物,包括ERG11基因和PDR1基因。

PCR反应体系为25μL,各组分的体积配比如下:上下游引物各1μL,dNTP(mix)1μL,Taq酶0.2μL,PCR缓冲液2.5μL,ddH₂O 18.3μL。PCR反应参数设定为:①预变性阶段:94℃恒温5 min;②扩增阶段:94℃变性30 s,55℃退火30 s,72℃延伸60 s,共35个循环;③终延伸阶段:72℃恒温8 min。将纯化后的PCR产物送至上海生工生物工程有限公司,采用Sanger双脱氧链终止法进行双向测序。

测序完成后,利用SnapGene 4.1.8软件将获得的菌株目的基因序列与GenBank数据库中公布的标准基因序列进行比对分析,明确菌株目的基因是否存在突变以及具体的突变位点。

2.5统计学分析

采用SPSS 22.0统计软件进行统计学分析,Origin 2018软件进行图表绘制。计数资料以频数(n)或构成比(%)表示,组间比较采用χ²检验或Fisher精确检验;以P<;0.05为差异具有统计学意义。

3.结果

3.1菌种分布特征

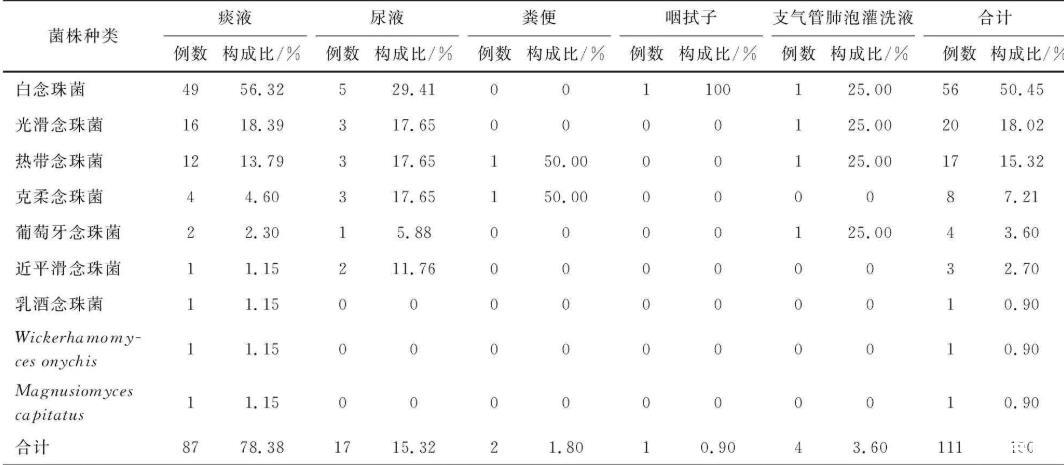

通过形态学鉴定与ITS测序,共鉴定出109株念珠菌,其中白念珠菌56株(50.45%),光滑念珠菌20株(18.02%),热带念珠菌17株(15.32%),克柔念珠菌8株(7.21%),近平滑念珠菌3株(2.75%)。菌株主要来源于痰液标本87株(78.38%),其次为尿液标本17株(15.32%)和支气管肺泡灌洗液标本4株(3.60%)。在109株念珠菌中,白念珠菌占比最高,但非白念珠菌(光滑念珠菌、热带念珠菌、克柔念珠菌)合计占比40.37%,表明非白念珠菌在新疆地区侵袭性念珠菌感染中占有重要地位。

3.2抗真菌药物敏感性检测结果

3.2.1对两性霉素B及5氟胞嘧啶的敏感性

多数念珠菌对两性霉素B及5氟胞嘧啶表现出高度敏感性。白念珠菌、光滑念珠菌、热带念珠菌、克柔念珠菌对两性霉素B的敏感率均超过90%(91.07%~95.00%),对5氟胞嘧啶的敏感率也维持在较高水平(85.71%~95.00%)。仅少数菌株表现为中介或耐药,未发现对两性霉素B耐药的菌株。

3.2.2对棘白菌素类药物的敏感性

3种棘白菌素类药物(卡泊芬净、阿尼芬净、米卡芬净)对本研究中常见念珠菌均表现出良好的体外抗真菌活性。白念珠菌、克柔念珠菌、近平滑念珠菌和葡萄牙念珠菌对所有3种棘白菌素类药物均100%敏感。热带念珠菌对阿尼芬净和米卡芬净的敏感率同样达到100%,对卡泊芬净的敏感率为94.12%(16/17)。光滑念珠菌对棘白菌素类药物的敏感性相对略低,对阿尼芬净、米卡芬净、卡泊芬净的敏感率分别为90.00%(18/20)、90.00%(18/20)和85.00%(17/20),且在本研究中首次发现1株光滑念珠菌同时对3种棘白菌素类药物耐药。

相关新闻推荐

1、lmo1508/lmo1509基因缺失对单增李斯特菌生长曲线、抗氧化应激能力的影响(一)

2、脓肿分枝杆菌胞内菌落计数、对RAW264.7细胞血红素氧化酶1调控自噬影响(一)

3、新型纳米复合材料介孔m-TiO₂/Ag对大肠杆菌和铜绿假单胞菌生长、抑制作用(三)